この記事を読むメリット

- SAP FIモジュールの会計伝票の取り消しができるトランザクション(FB08/F.80/FBRA)の使い方を把握できます

- 各トランザクションの共通機能と個別特性を理解できます

SAP FI (財務会計モジュール)で日々会計伝票が登録されますが、間違って登録した会計伝票がある場合SAPでは該当伝票を直接、物理削除することができません。

そのため、SAPでは反対仕訳を用いて、誤った会計伝票を取り消します。

今回は代表的なトランザクション FB08、F.80、FBRA について「会計伝票取り消し機能」の共通機能と個別特性の両面から徹底解説します。

さっそく、SAPの会計伝票の取り消し機能について紹介していくぞい!

この記事のポイント

3つのトランザクションでできること

FB08、F.08、FBRAで共通してできることは以下になります。

共通してできること

- 誤った伝票の取り消し

- 誤って登録した会計伝票を取り消し、正しい会計データを保つこと。

- 勘定の残高をゼロに

- 取消伝票を自動生成し、元伝票と差引で残高をゼロに戻す。

それぞれの特徴と使い分け

基本機能は同じでも、各トランザクションにはそれぞれ特徴があります。

| T-CODE | 用途 | 主な使用シーン |

|---|

FB08

(反対仕訳) | 特定の伝票を1件単位で取り消す | 単一伝票の取り消し |

F.80

(一括反対仕訳) | 特定期間や条件で抽出した複数の伝票をまとめて取り消す | 大量伝票の一括取り消し |

FBRA

(消込済明細再登録) | 既に消込済み・決済済み伝票を取り消す | 決済処理を自動でリセットし、その後に元伝票を取り消し |

会計伝票取り消し機能(FB08/F.80/FBRA)FB08(反対仕訳)

では、まずFB08の具体的な操作を見ていきましょう!

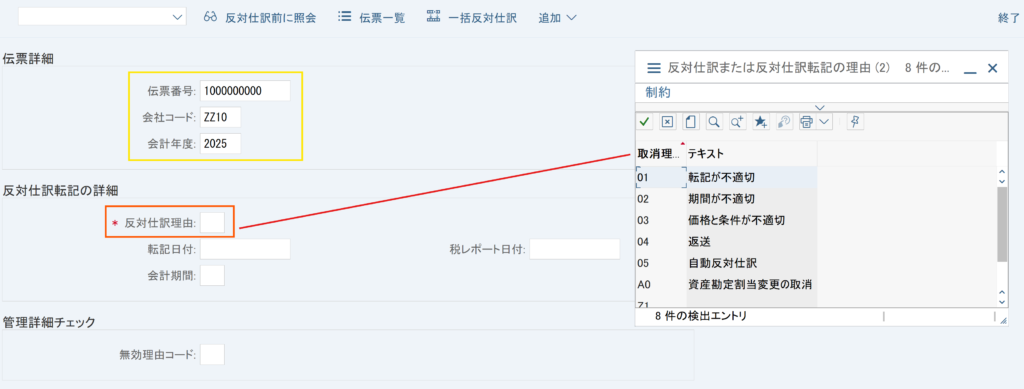

FB08の初期画面

- 会社コード:処理対象とする会社コードを指定します。

- 会計年度:処理対象を特定するために、どの会計年度の会計伝票かを指定する必要があります。

- 伝票番号:処理対象の伝票番号を指定します。

- 反対仕訳理由:必須入力項目となり、この会計伝票を取り消す理由を指定します。

- 転記日付:転記日付に対する特別指定がある場合、指定の転記日付で反対仕訳伝票生成することができます。

- 税レポート日付:税を税務当局にレポートする必要がある日付です。基本は使用しないです。

- 会計期間:転記日付により自動設定のため、基本は使用しないです。

- 無効理由コード:小切手を無効にする理由を指定します。

FB08のメニューバー

メニューバーについても見てみましょう。

- 反対仕訳前に照会:

反対仕訳を転記する前に対象伝票を確認するのが一般的なやり方です。間違って正しい会計伝票を反対仕訳にすることを防止します。

- 伝票一覧:

伝票一覧機能に遷移し、処理対象を探すことができます。

- 一括反対仕訳:

一括反対仕訳機能に遷移し、大量な会計伝票を一括処理することができます。

(※別トランザクションコードF.08からアクセルすることも可能)

F.80(一括反対仕訳)

F.80とFB08の目的は同じですが、初期画面の絞り条件項目が多少異なります。

重要な項目について、説明いたします。

- 会社コード:処理対象とする会社コードを指定します。

- 会計年度:処理対象を特定するために、どの会計年度の会計伝票かを指定する必要があります。

- 伝票番号:複数の伝票番号を入力します。

(一括反対仕訳を利用する業務シーンは、処理対象すでにわかっている状態のため、対象伝票番号の入力ができますね。)

- 元帳:パラレル会計ある企業は複数の元帳を持っているので、元帳の指定ができます。

- 伝票タイプ:処理対象の伝票タイプを指定します。

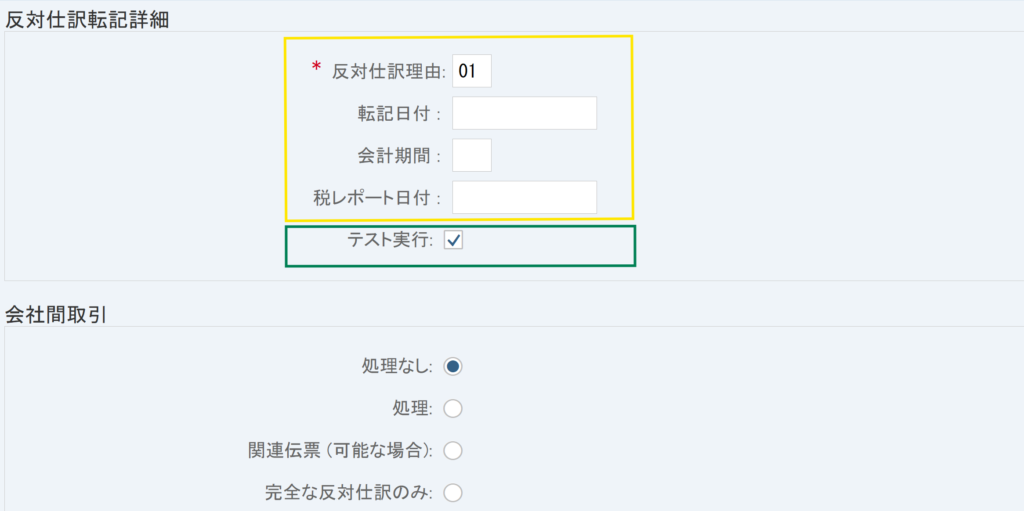

- 反対仕訳理由:必須入力項目となり、この会計伝票を取り消す理由を指定します。

- 転記日付:転記日付に対する特別指定がある場合、指定の転記日付で反対仕訳伝票生成することができます。

- 税レポート日付:税を税務当局にレポートする必要がある日付です。基本は使用しないです。

- 会計期間:転記日付により自動設定のため、基本は使用しないです。

- テスト実行:テスト実行フラグを立てば、処理対象一覧の確認ができます。

テスト実行しましたら、下記の通りに一覧が表示されます。

絞り条件が多ければ多いほど、反対仕訳の対象伝票を特定しやすいのじゃ。

確認して問題がなければ、「反対仕訳実行」ボタンを押下します。

FBRA(消込済明細再登録)

続いて、既に消込済みの会計伝票が間違っていると気づいた場合、どうやって取り消しできるでしょう。

実は消込済みの会計伝票についても、取り消しの方法があります。T-CODE:FBRA(消込済明細再登録)を用いることで、消込済みの会計伝票を取り消すことができます。

FBRAの第一画面

↓

- 消込伝票:処理対象の伝票番号を指定します。

- 会社コード:処理対象とする会社コードを指定します。

- 会計年度:処理対象を特定するために、どの会計年度の会計伝票かを指定する必要があります。

※消込伝票No.には消込時に発生した決済伝票を指定します!

(※具体例は下記を参照)

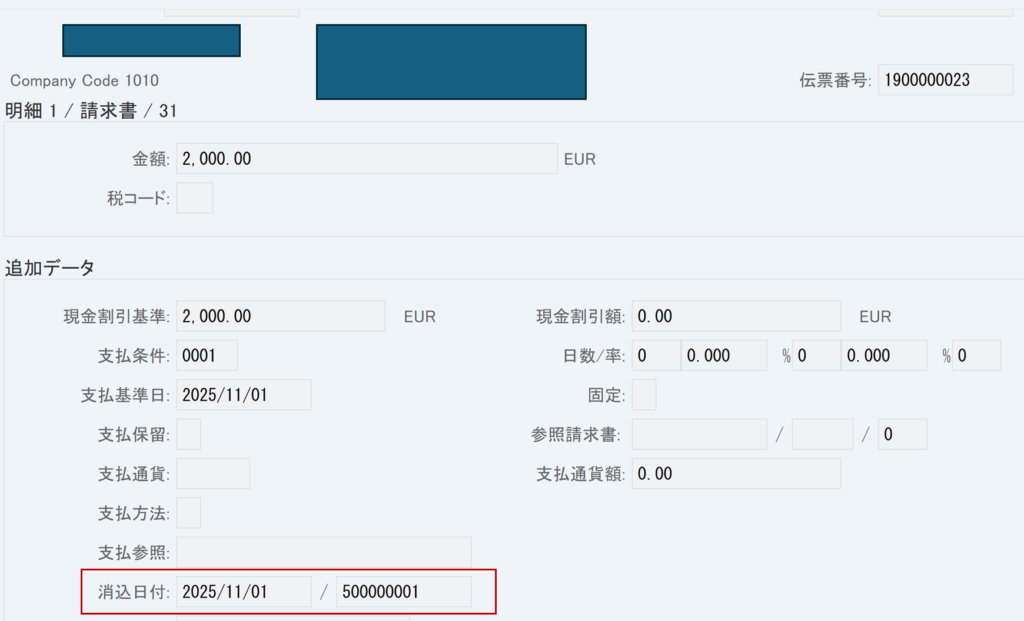

伝票番号190000023を見てみましょう。以下の会計伝票は債務発生伝票ですね。

この伝票番号をFBRAの第一画面上に入力しましたら、以下のエラーが出ます。

上記はあくまで発生伝票であり、決済伝票(消込伝票)ではありません。では、決済伝票(消込伝票)の伝票番号をどうやって確認できるでしょうか?

債務明細の詳細を見ると、決済伝票(消込伝票)500000001の確認が取れます。

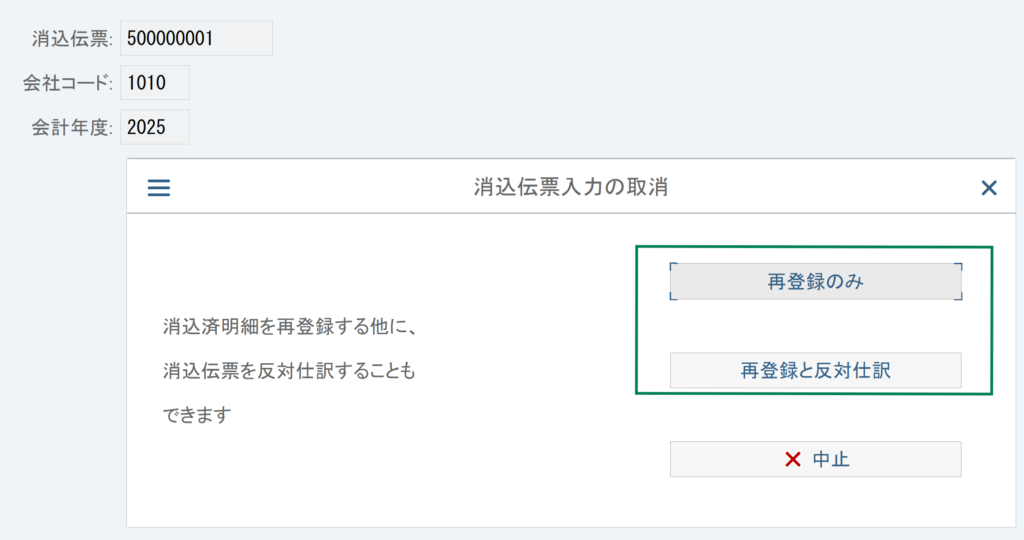

会計伝票No.500000001が決済伝票(消込伝票)ですので、FBRAに改めて入力して実行します。

そうすると、「再登録のみ」と「再登録と反対仕訳」の選択肢がでてきます。

↓

①再登録のみの場合

消込の作業がリセットされます。決済伝票(消込伝票)を未消込状態に戻すだけです。

②再登録と反対仕訳の場合

消込の作業がリセットされ、決済伝票(消込伝票)に対して反対仕訳も行います。

二つの選択肢の違いは、消込リセットにするのに加えて、反対仕訳まで行うかどうかの違いでしょうか?

まとめ

ここまで、FB08(反対仕訳)、F.80(一括反対仕訳)、FBRA(消込済明細再登録)について説明してきました。最後にポイントをおさらいしておきます。

覚えておきたいポイント

・基本は共通

会計伝票の取り消し機能には、3つのトランザクション(FB08/F.08/FBRA)が存在しますが、目的と仕組みの基本は共通しています。

①共通の目的

いずれのトランザクションも、誤って登録した伝票を正しい形で取り消すことを目的としています。

手動で削除するのではなく、取り消し専用の会計伝票(取消伝票)を自動生成して、元伝票と差し引きゼロにするのが基本ロジックです。

➁共通の基本ロジック

・取消伝票の自動作成

元伝票と逆仕訳を同一勘定科目・金額で作成し、整合性を維持。

・監査証跡の保持

元伝票と取消伝票はリンクされ、監査証跡(ドキュメントチェーン)で追跡可能。

③共通で注意すべき点

・「削除」ではなく「取り消し」を行うことで会計履歴が保持される。

・取り消し理由(Reversal Reason)は必須入力。

・使い分けが大事

日常的な単発ミス修正 → FB08

大量誤仕訳の一括取消 → F.08

決済済み伝票の取消 → FBRA

会計伝票の取り消しは、日常業務で避けて通れない基本操作ぞい。使い方をしっかり覚えておけば、ミスを防げるだけでなく、後処理の手間も大幅に減らせるのじゃ!