この記事を読むメリット

- MMモジュールの供給量割当マスタについての基本を理解することができます。

- 供給量割当マスタを使用した自動購買発注プロセスの基本を理解することができます。

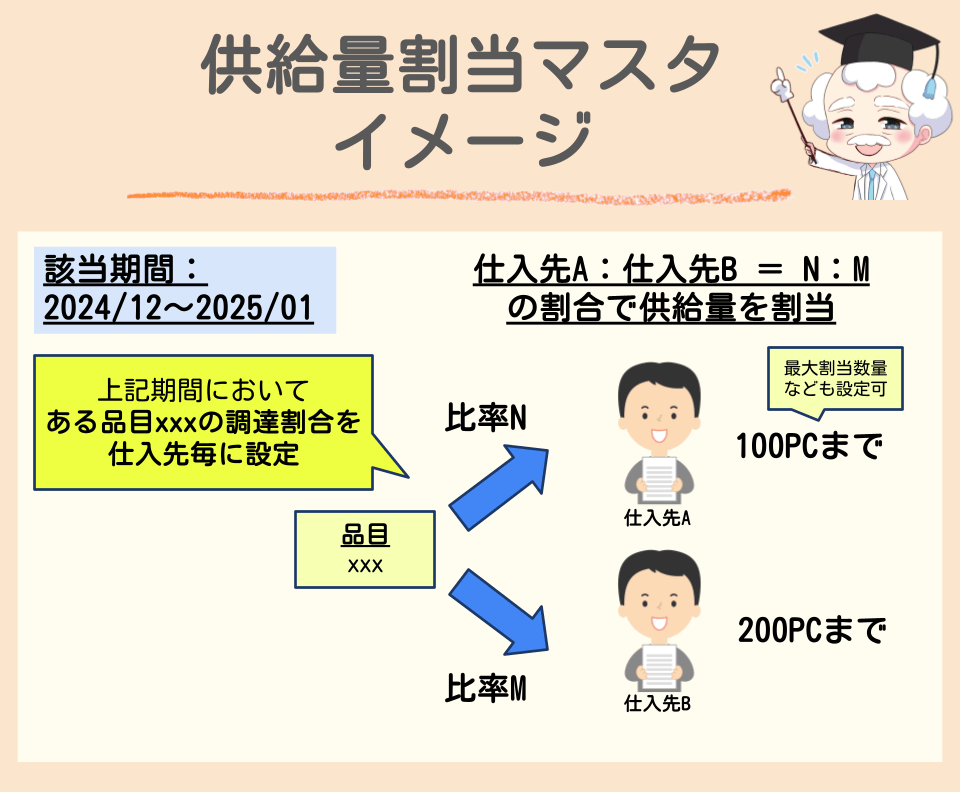

モノを仕入れる際に、仕入先毎に仕入れる割合を決めたり、最大発注数量を決めたりすることがあります。

SAPでは供給量割当マスタを用いることで仕入先毎の仕入れる量(割合)を決めることができるのです。

ここではSAPにおける供給量割当マスタについて解説していきます。

計画手配やMRP計算、購買依頼・発注におけるプロセスで本マスタを使用することで様々な資材調達時の仕入先の割当を実現することができます。

この記事のポイント

供給量割当マスタとは?

供給量割当マスタはSAPにおいて複数仕入先から購買発注を行う際にその割合および数量についてあらかじめ定義することで制御することができるマスタとなっています。

品目×プラント単位で複数の仕入先からの供給量・供給割合を制御することができます。

供給量割当マスタの概要

供給量割当マスタの概要

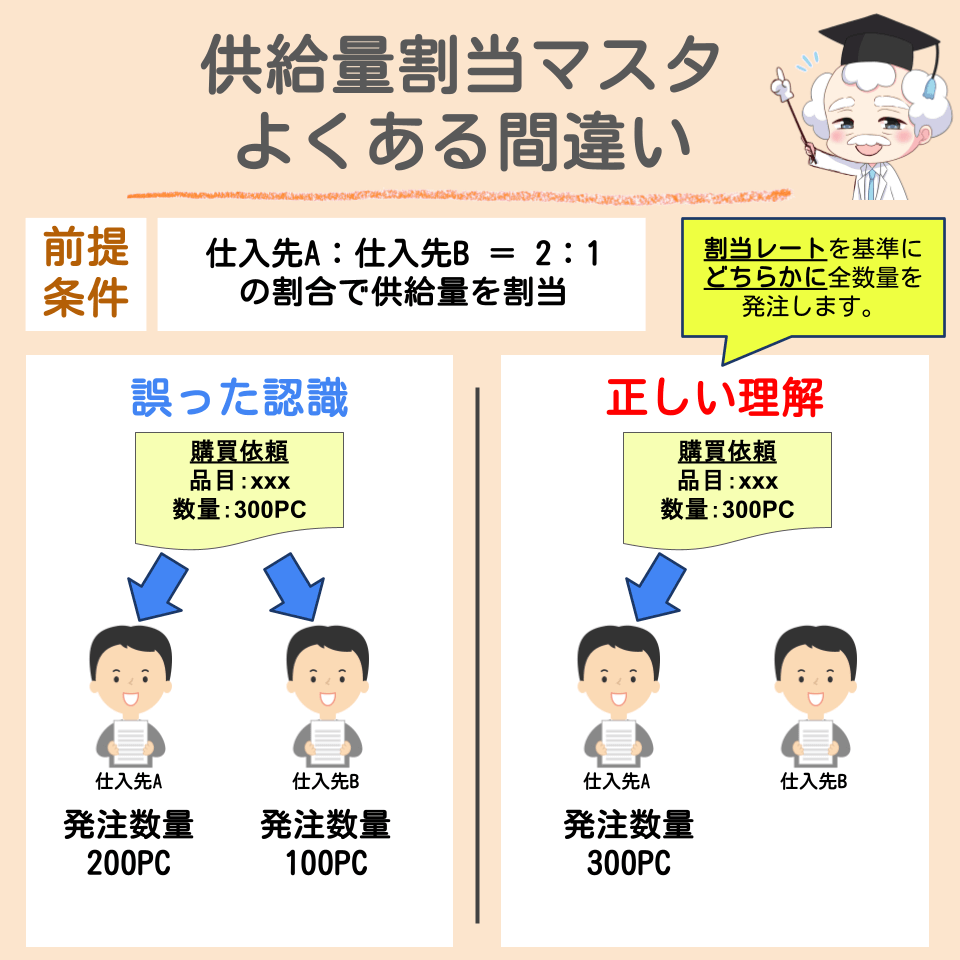

よくある供給量割当マスタに関する間違い

供給量割当マスタを考える際に、よくある間違いとして発注時の比率と混同されるケースがあります。

しかし、実際には発注の計算ロジックは比率では按分されません。

供給量割当マスタの設定を仕入先A:仕入先Bの発注割合を2:1にした場合

× 誤:数量300が設定されている購買依頼に対して、発注伝票は仕入先Aに200PC・仕入先Bに100PC分かれる。

〇 正:割当レートによって計算されたルールに基づいて1つの購買依頼に対して1つの発注先が決定される。

割当レートと仕入先割当ルールについては以下で説明するぞい!

購買依頼の仕入先の割当てルール

供給量割当マスタは下記ルールに従って発注先が決定されます。

【仕入先割当時のルール】

- 割当レートが小さい仕入先に対して発注されます。

- 割当レートが同じ場合、割当比率が大きい仕入先に対して発注されます。

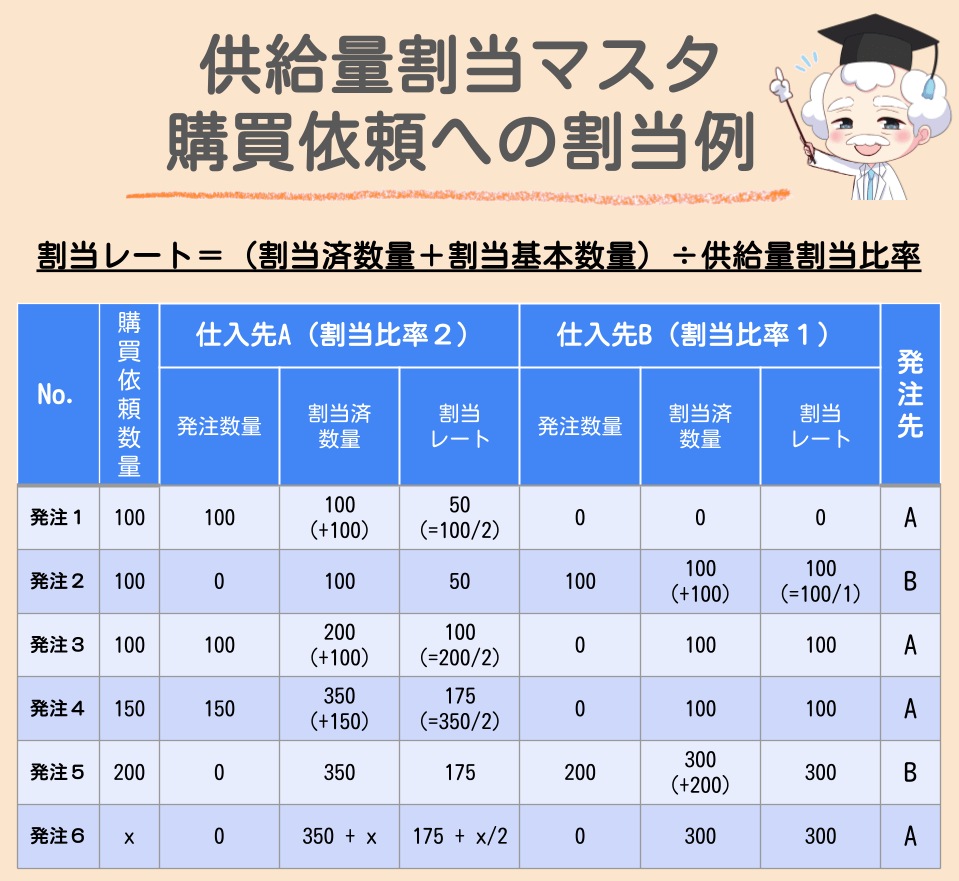

※ 割当レート =(割当済数量+割当基本数量)÷ 供給量割当比率

具体例

では、実際にどのように発注されていくかについて表形式で整理してみました。

ここでは、仕入先A:仕入先Bの比率を2:1として設定しています。また割当基本数量は0として計算しています。

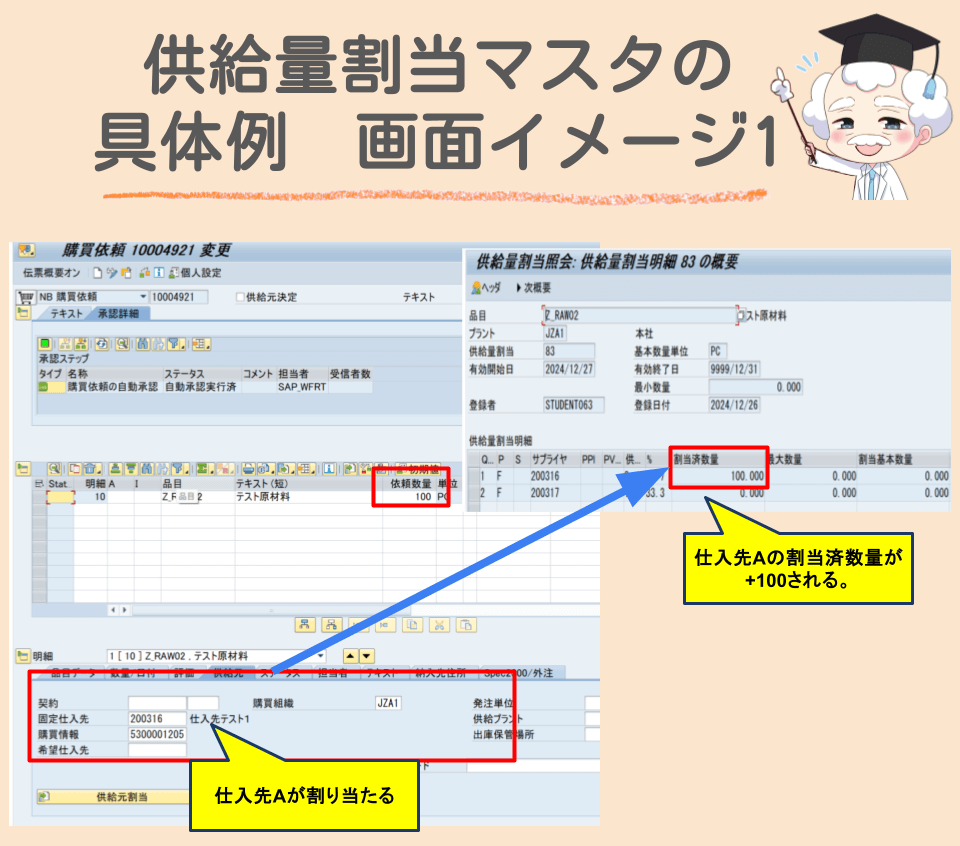

具体的な割当てロジックを実際の画面と共に順番に見ていきましょう!

※ここでは購買発注の発注先の割当ては、購買依頼の供給元割当ボタンから実施しています。

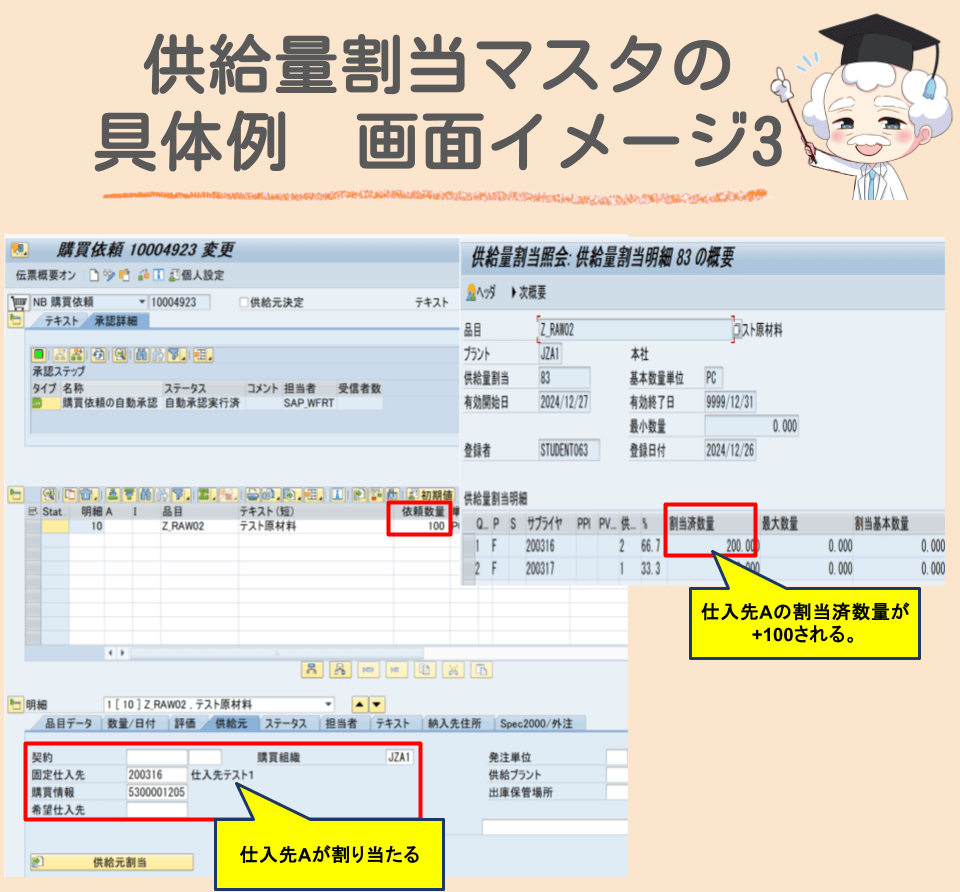

- 発注1

-

仕入先Aに対する発注が+100され、割当済数量が100になります。

【理由】

発注1の前は(仕入先Aの割当レート0 = 仕入先Bの割当レート0)のため、ルール②により割当比率の大きい仕入先Aに割当たります。

【割当レート計算】

割当済数量0+発注数量100(=100)となりこれを割当比率2で割るので50が仕入先Aの割当レートとなります。

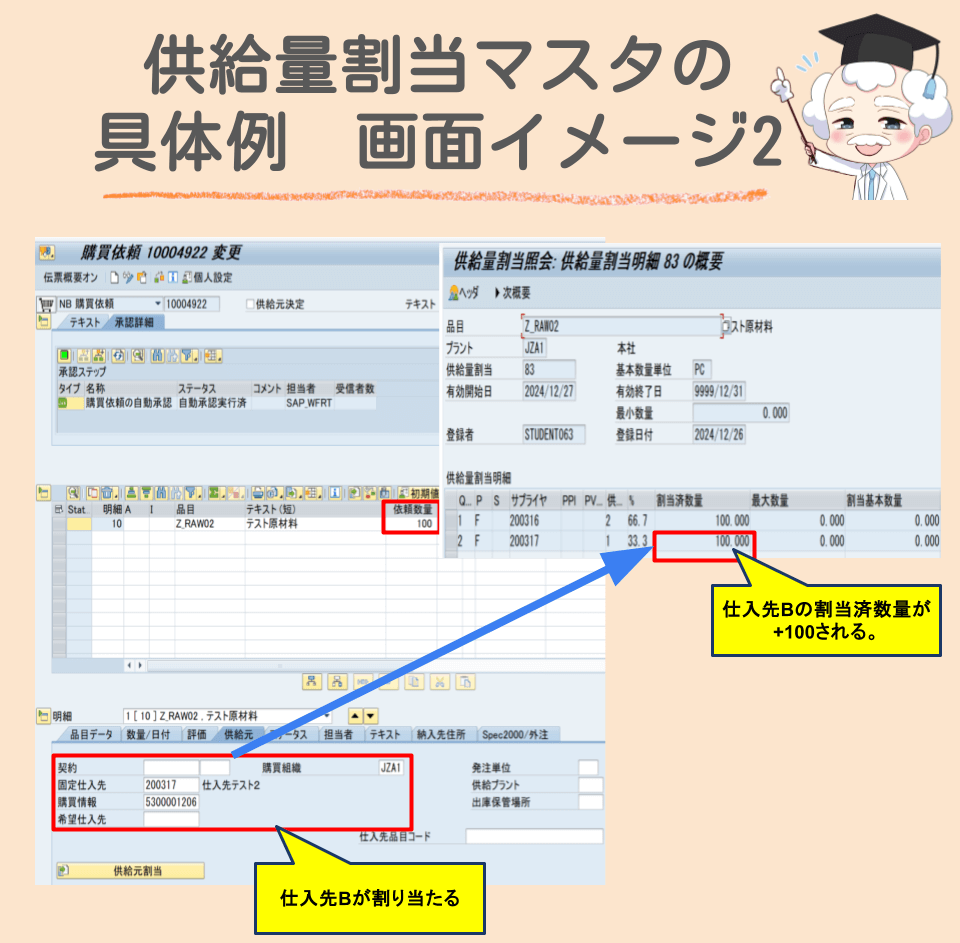

- 発注2

-

仕入先Bに対する発注が+100され、割当済数量が100になります。

【理由】

発注1時点で(仕入先Aの割当レート50 > 仕入先Bの割当レート0)のため、ルール①により割当レートの小さい仕入先Bに割当たります。

【割当レート計算】

割当済数量0+発注数量100(=100)となりこれを割当比率1で割るので100が仕入先Bの割当レートとなります。

- 発注3

-

仕入先Aに対する発注が+100され、割当済数量が200になります。

【理由】

発注2時点で(仕入先Aの割当レート50 > 仕入先Bの割当レート100)のため、ルール①により割当レートの小さい仕入先Aに割当たります。

【割当レート計算】

割当済数量100+発注数量100となりこれを割当比率2で割るので100が仕入先Aの割当レートとなります。

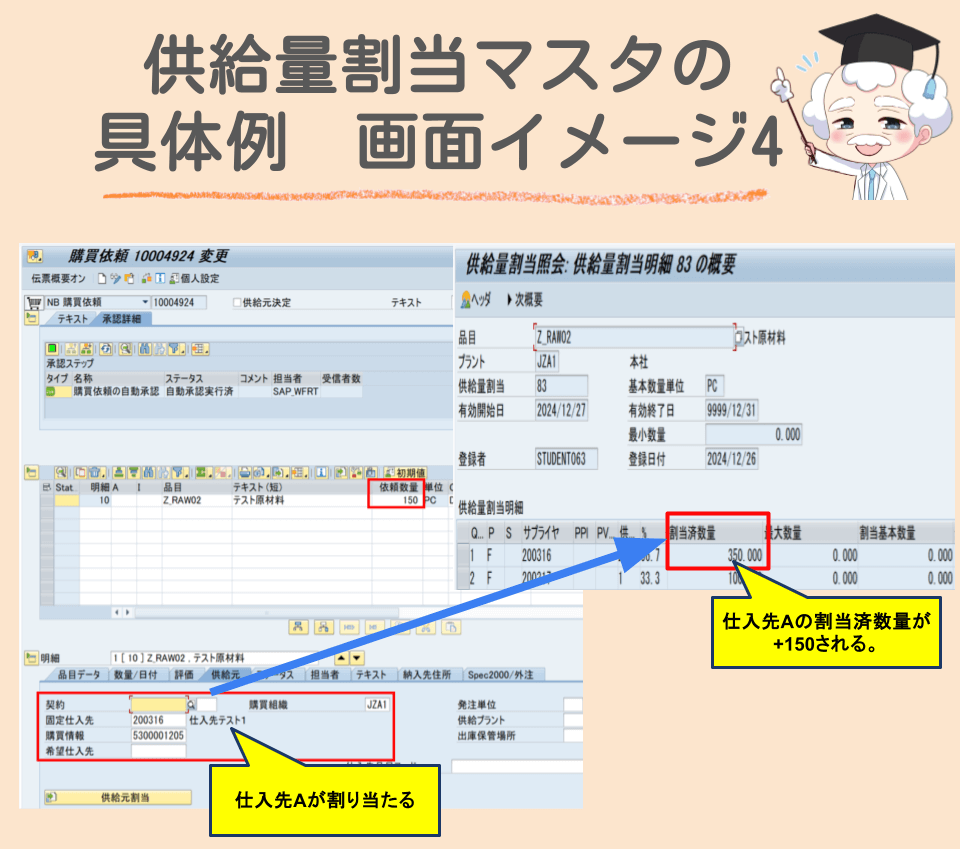

- 発注4

-

仕入先Aに対する発注が+150され、割当済数量が350になります。

【理由】

発注3時点で(仕入先Aの割当レート100 = 仕入先Bの割当レート100)のため、ルール②により割当比率の大きい仕入先Aに割当たります。

【割当レート計算】

割当済数量200+発注数量150となりこれを割当比率2で割るので175が仕入先Aの割当レートとなります。

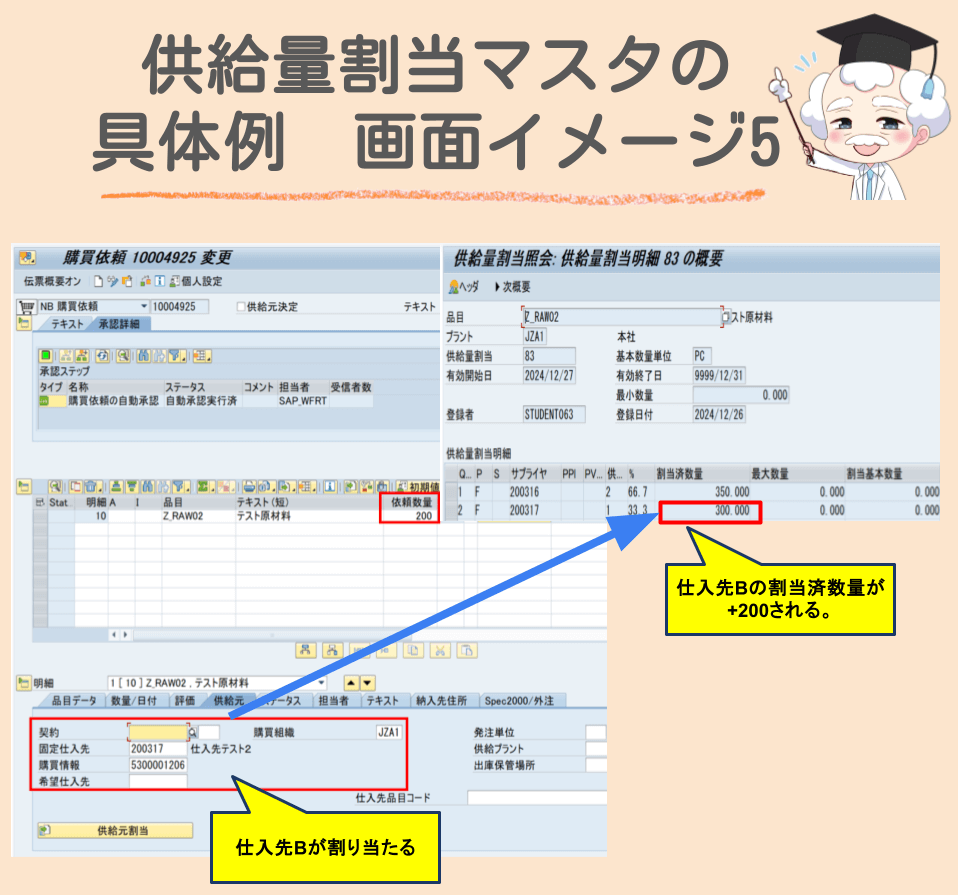

- 発注5

-

仕入先Bに対する発注が+200され、割当済数量が300になります。

【理由】

発注4時点で(仕入先Aの割当レート175 > 仕入先Bの割当レート100)のため、ルール①により割当レートの小さい仕入先Bに割当たります。

【割当レート計算】

割当済数量100+発注数量200となりこれを割当比率1で割るので300が仕入先Bの割当レートとなります。

- 発注6

-

この後の発注は仕入先Aに対する発注が行われます。

【理由】

発注5時点で(仕入先Aの割当レート175 > 仕入先Bの割当レート300)のため、ルール①により割当レートの小さい仕入先Aに割当たります。

単純に比率での発注になるのではなく、それぞれの割当済数量を加味して発注先が決まるんですね!

このように割当レートの概念を理解することでどのように発注が行われるのかをマスターするのじゃ!

供給量割当マスタのトランザクションコード

| T-CODE | 内容 |

|---|

| MEQ1 | 供給量割当を登録・更新することができます。 |

| MEQ3 | 供給量割当を参照することができます。 |

| MEQM | 品目別に供給量割当を参照・更新することができます。 |

供給量割当マスタ関連のトランザクションコード供給量割当マスタの登録・入力画面(T-CODE:MEQ1)

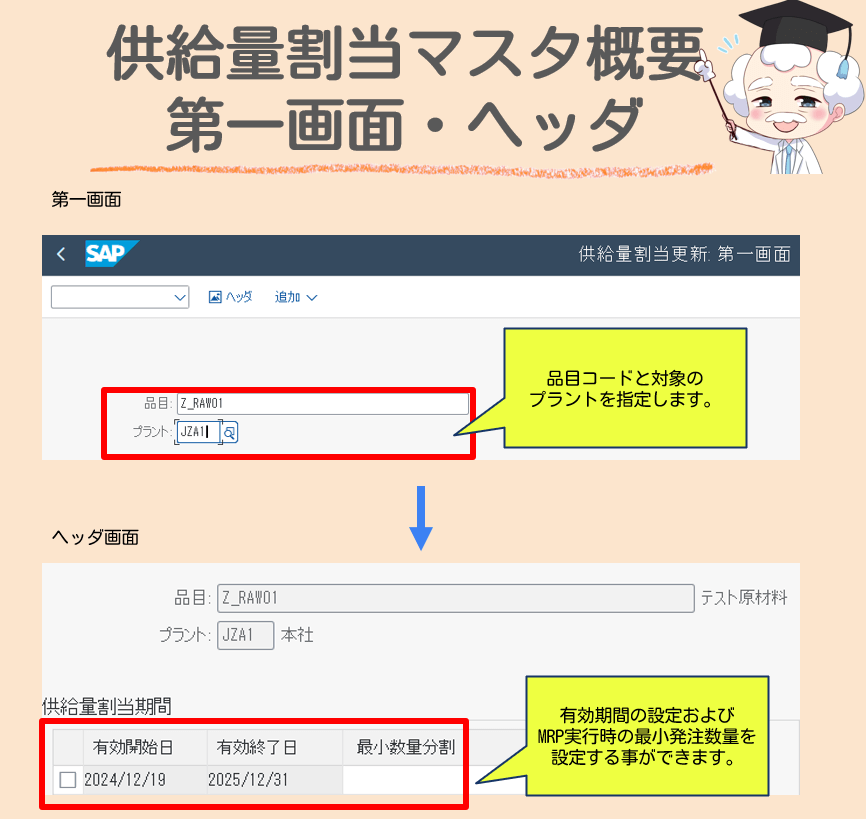

では、実際に供給量割当マスタを登録していきましょう。

供給量割当マスタの第一画面・ヘッダ

供給量割当マスタの初期画面およびヘッダでは下記のような項目で構成されています。

今回は、原材料である”Z_RAW01″を例に登録していきます。

供給量割当マスタの第一画面およびヘッダ

供給量割当マスタの第一画面およびヘッダ

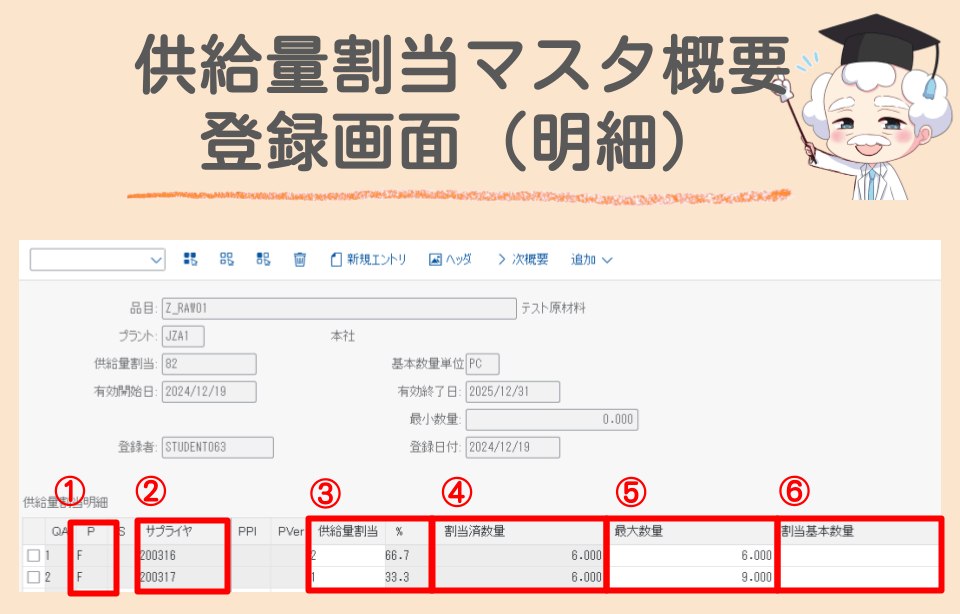

供給量割当マスタの一般明細画面

本画面にて具体的な品目の発注先に対する割合を設定します。

※供給量割当マスタを登録する際には、前提として購買情報マスタの登録が必要となります。

主な入力項目

- 調達タイプ(BESKZ):内製(E)か外部調達(F)かを選択します。今回は外部仕入先からの調達のため、Fを選択しています。

- サプライヤ(LIFNR):どの仕入先から調達するかを設定します。内製品の場合はサプライヤではなく隣の”PPl(供給プラント)”にてどのプラントから調達するかを設定できます。

- 供給量割当(QUOTE):供給元からどの比率で調達するかを設定します。

- 割当済数量(QUMNG):供給元から現在までどれくらいの数量が調達されたかの数量を表します。

- 最大数量(MAXMG):供給元からいくつまで有効期間内に調達する事が可能かを表しています。この数値を超過した場合、その仕入先からは調達されない形となります。

- 割当基本数量(QUBMG):割当済数量の調整を利用します。(以下TIPSを参照)

- その他 – 特殊調達タイプ(SOBIN):調達方法の具体的な方法について設定します。外部調達の場合であれば、預託品/受託品(K)・外注(L)・在庫転送(U)なのかを定義することができます。

TIPS:割当基本数量について

供給量比率の設定の応用として下記のような設定をした場合

| テーブルID | 割当比率 | 割当済数量 | 割当基本数量 |

|---|

| 仕入先A | 1 | 0 | 10000 |

| 仕入先B | 1 | 0 | 0 |

上記の設定を行うことで、仕入先Aに対して割当基本数量が10000になるまではAに発注を行い、その後は、AとBに対して均等に発注を行うといった動作設定も可能となっています。

供給量割当マスタについての基本的な構造および代表的な項目についての説明は以上じゃ!

所要量計算~購買依頼での供給元割当て確認

購買依頼からの仕入先割当ては確認済ですが、ここでは見込生産などで使用される計画独立所要量などの所要量計算~購買依頼・購買発注がどのように供給量割当マスタを用いて作られるか確認していきます。

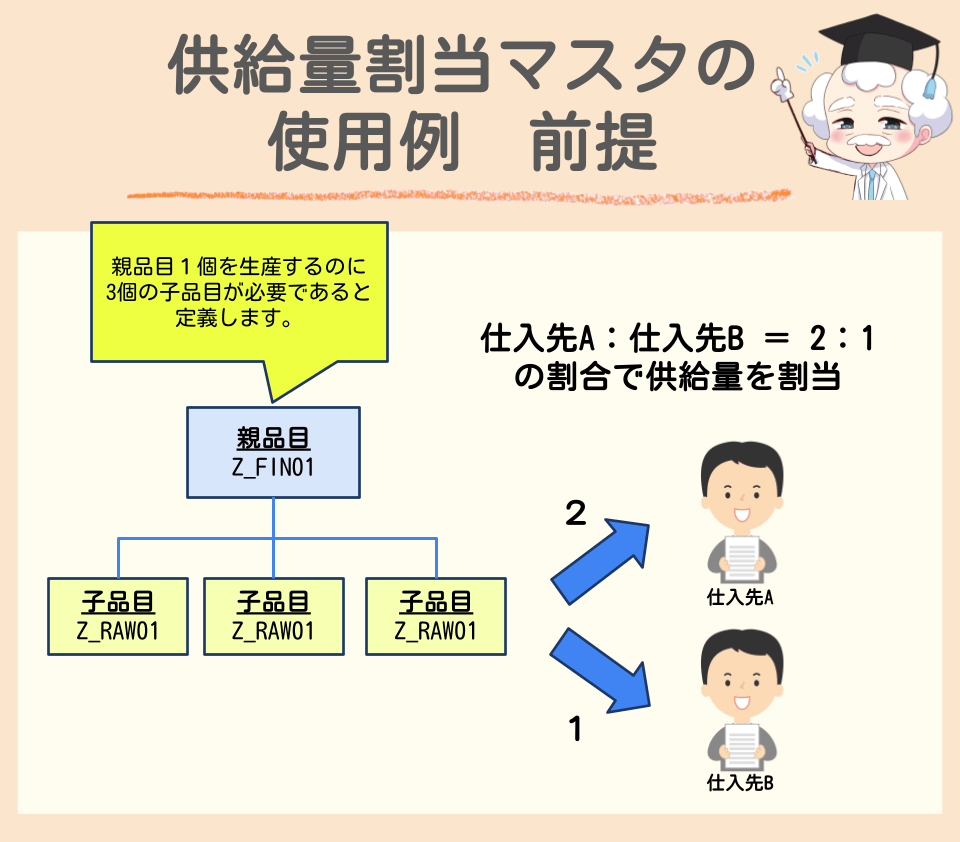

前提

今回は下記の図のように事前に生産BOMを登録し、その構成品目である子品目についての供給量割当をあらかじめ仕入先A:仕入先B = 2:1で設定しておきます。この状態でMRP実行された際にできる購買依頼と購買発注の仕入先について実機画面とともに見ていきたいと思います。

実際の仕入先コードに対する供給量割当マスタの設定は以下のような設定にしておきます。

供給量割当マスタ設定

- 仕入先A(200316):仕入先B(200317) = 2 : 1

- 仕入先A(200316)の最大発注数量は6PC

前提イメージ

前提イメージ

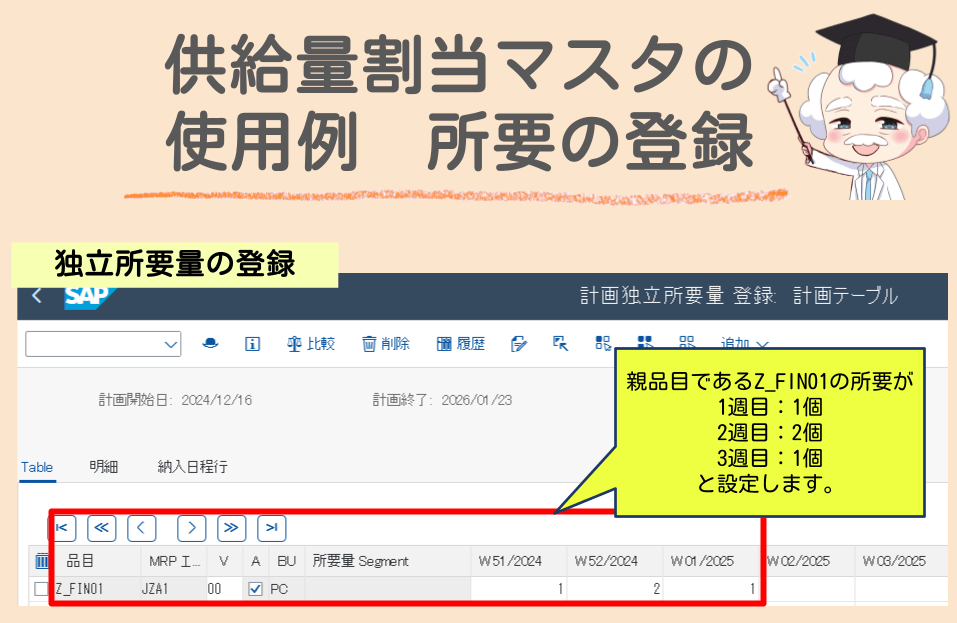

①計画独立所要量の登録(T-CODE: MD61)

まずは、将来的に製品がどれくらい必要か(計画独立所要量)を登録していくぞい!

MD61を使用して、3週間にわたる品目の独立所要量を登録していきます。

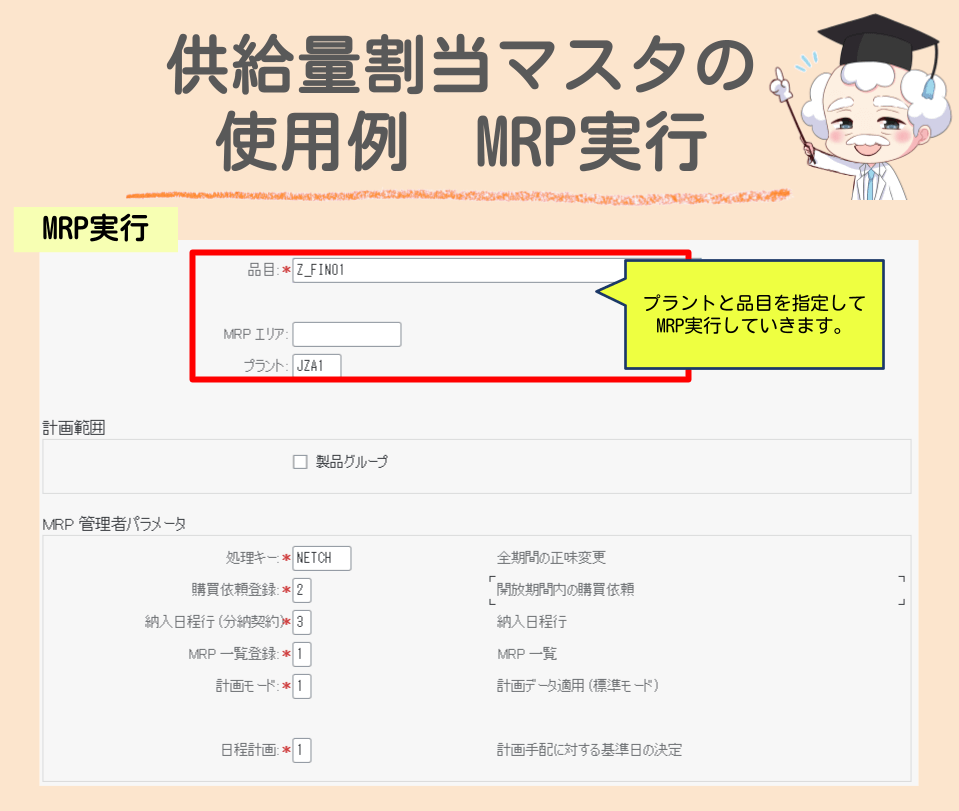

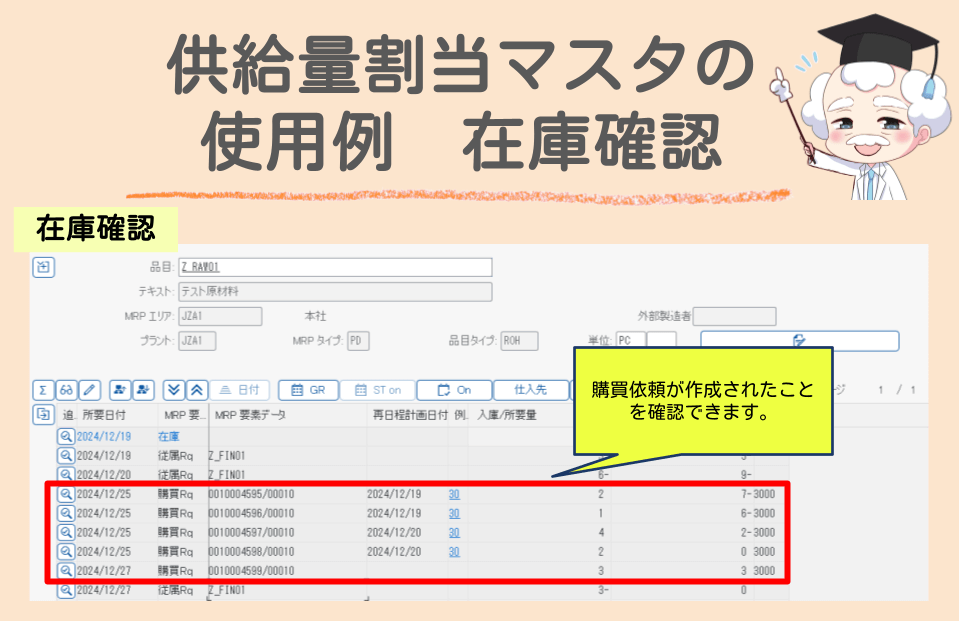

②MRP実行(T-CODE: MD02)・在庫状況の確認(T-CODE: MD04)

親品目の所要に対して、子の品目の所要量を計算するぞい!

今回はMD02にて、MRP計算を実行して購買依頼を作成していきます。

そしてMRP実行後、子品目の在庫一覧上での見え方は下記の通り購買依頼が作成されていることが確認できます。

③購買依頼伝票の確認(T-CODE: ME53N)

では実際に②のMRP実行によって作成された購買依頼伝票の明細を確認していきます。

以下で、1~3週目での発注依頼の割合や数量の変化を確認することができます。

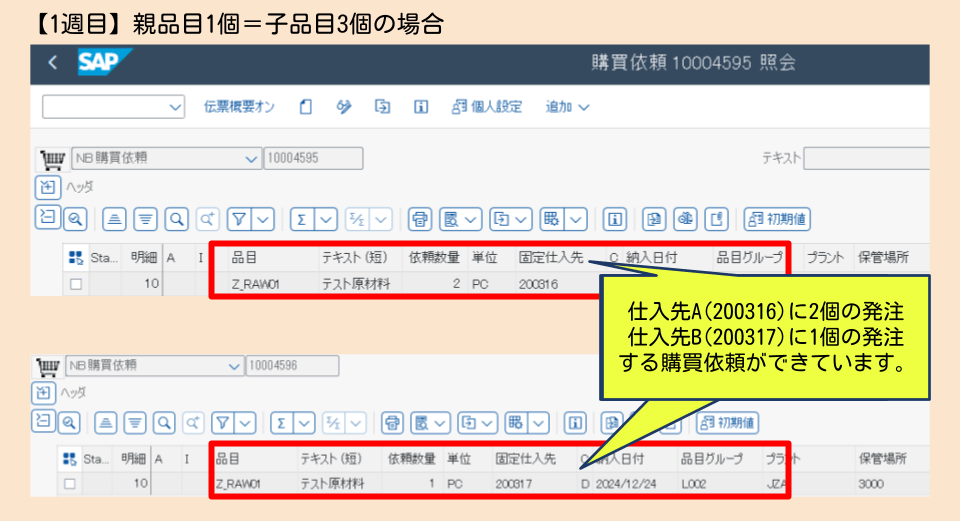

1週目

1週目の購買依頼は当初供給量割当で設定した割合(2:1)に応じて仕入先への発注が按分されていることを確認できます。

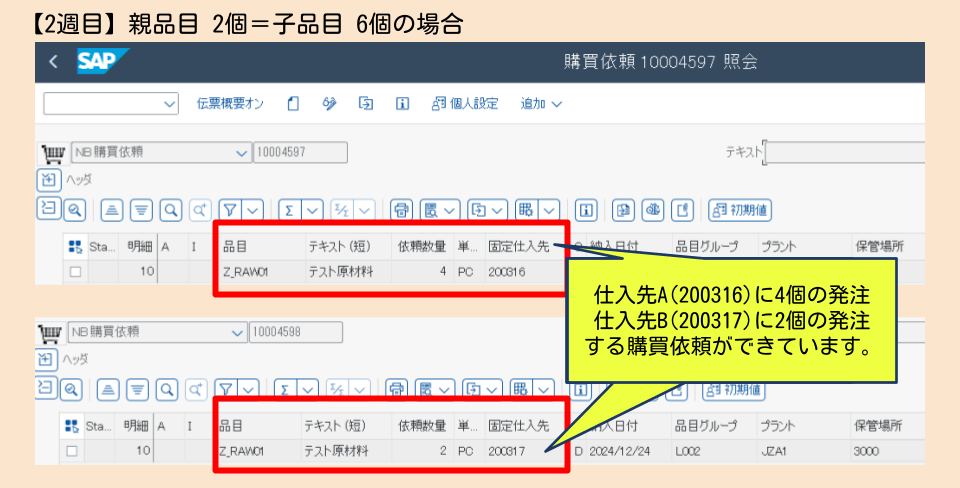

2週目

2週目も同様に購買依頼は当初供給量割当で設定した割合に応じて仕入先への発注が按分されていることを確認できます。

この時点で供給量割当マスタに仕入先A(200316)に対する有効期間内での供給最大数量は6個と設定しているため、1週目と合計して6個の発注数に達したことになります。

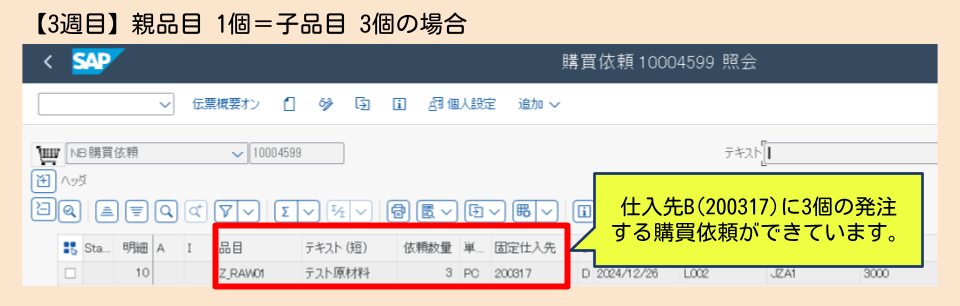

3週目

3週目では、すでに仕入先A(200316)に対する最大発注数量に達しているために割合に関係なく仕入先B(200317)に対して3個の発注依頼が作成されていることを確認できます。

供給量割当マスタのテーブル関連図

供給量割当マスタ関連のテーブルは以下で解説しているので、ぜひ確認してみて下さいね!

あわせて読みたい

【SAP MM】テーブル関連図(供給量割当マスタ)

この記事を読むメリット SAPでの供給量割当マスタ(Quota Arrangement)関連のテーブルと、そのテーブル関連図について理解できます。 ここでは供給量割当マスタのテーブ…

さいごに

本記事では供給量割当マスタの基本的な登録方法から実際に購買依頼を自動作成させる手順とともにご紹介しました。本記事を参考に様々なバリエーションで供給量割当マスタ含めMM/PPモジュールの知識拡充に貢献できれば幸いです。

本記事はこれで以上じゃ!

供給量割当テーブルの構造についてもっと勉強したい方は下記記事が参考になるぞい!