この記事を読むメリット

- MMにおける取引先決定表の仕組みおよびその設定方法について理解することができるようになります。

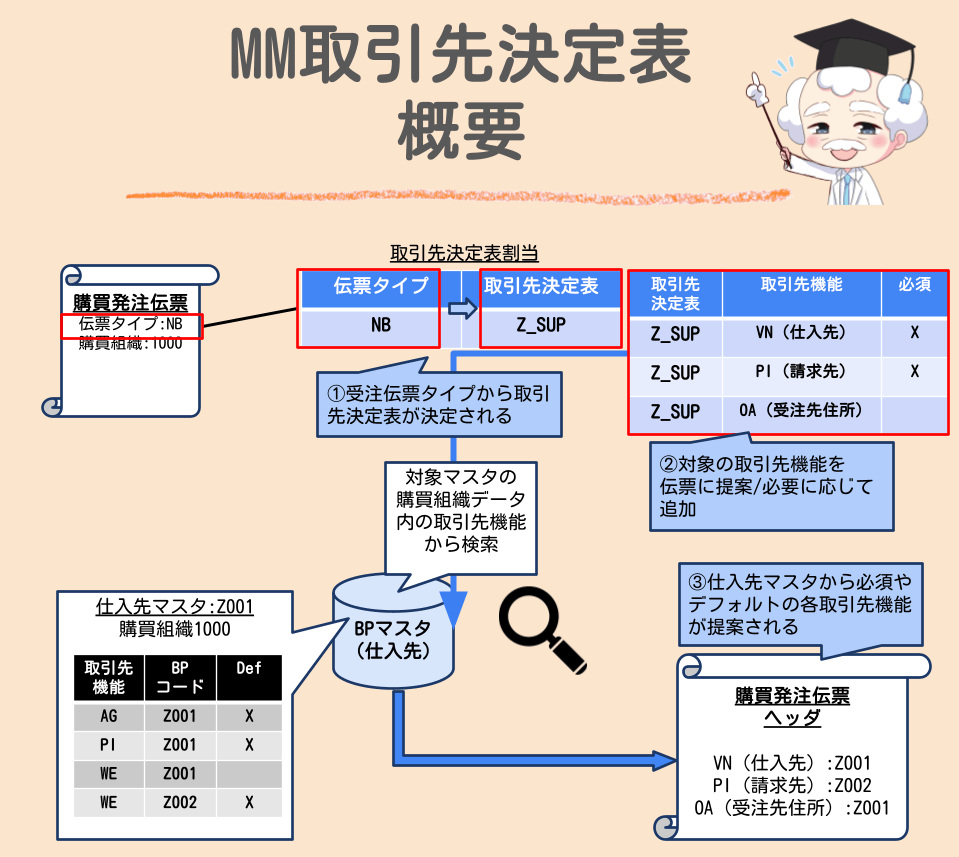

SAPでは、”取引先決定表“と呼ばれる伝票における、仕入先マスタ(購買発注などのMMモジュールにお関連する伝票の場合)に紐づく取引先機能のうち、どの取引先機能を必須・任意にするかといったところについてを管理する機能があります。

本機能を使用することで、新規で作成した取引先機能を伝票上に表示させることや伝票タイプ単位で必須・任意また使用可能な取引先機能についても定義が可能となります。

取引先機能や取引先決定表ってどのように決まるんでしょうか・・

取引先決定表は対象の取引先を選んで受注伝票などを登録したときにデフォルトで提案される債権計上先(=支払人)や請求書送付先(請求先)などを提案させるために設定するものなのじゃ!

この記事のポイント

取引決定表とは?

前述の通り、”取引先決定表“とはMMにおいては購買発注伝票などにおいて仕入先のBPマスタを選択した際に各伝票上に表示・使用される取引先(仕入先・請求先=債務計上先・受注先住所など)を制御する仕組みとなります。

以下、取引先決定表に関するイメージとなります。

取引先決定表に関する実機操作イメージ

では、実際にMM用の取引先決定表を作成し、購買発注伝票タイプへの割り当てを行い伝票登録における取引先機能が提案される様子や必須・任意および登録可能な取引先機能の設定がどのように提案されるのかをカスタマイズ設定を通じて確認していきましょう。

取引先決定表の設定手順

SD側の取引先決定表同様に取引先決定表は

必要に応じて、BPマスタ(仕入先)の取引先機能を新設し、伝票における帳票類の送付先を分けて管理し伝票登録時にそうした情報を引き継がせるために設定を行います。

①取引先決定表の定義(どの取引先機能を使用可・必須とするかなどを設定する画面)

②購買伝票タイプと取引先決定表の紐づけ

③購買発注伝票での見え方確認

SD側の取引先決定表の設定ではT-CODE:VOPANを通じて同じ画面から様々な設定を行えましたが、MM側の設定はそれぞれが分かれているので1つずつ手順を確認していきましょう。

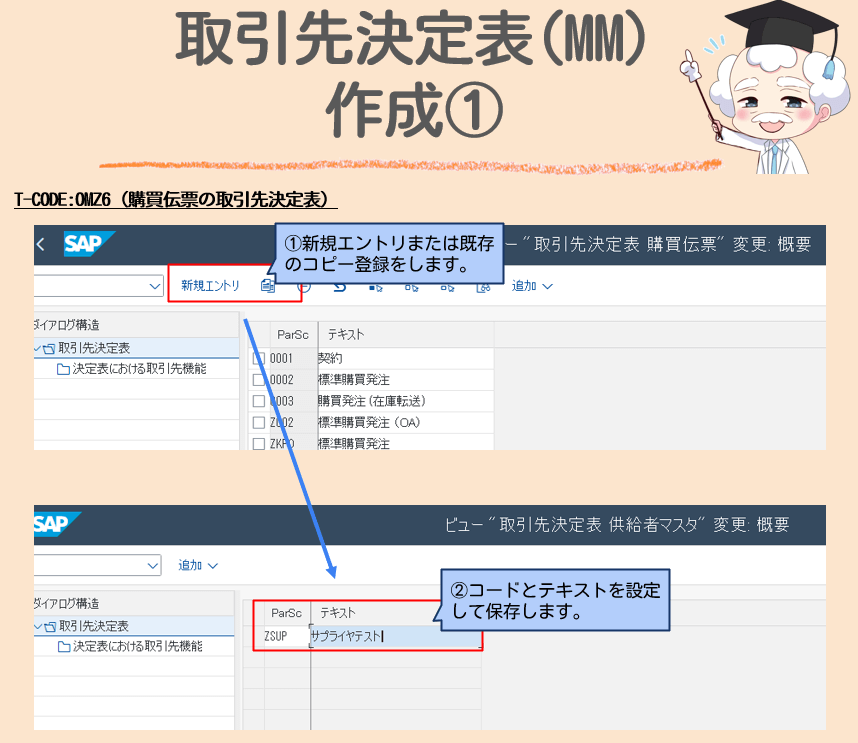

①取引先決定表の作成(T-CODE:OMZ6)

まずはT-CODE:OMZ6において購買伝票での取引先決定表の定義が必要となります。

以下のような画面にて仕入先マスタや購買発注伝票ヘッダ単位の取引先決定表に関して設定する事が可能となっています。

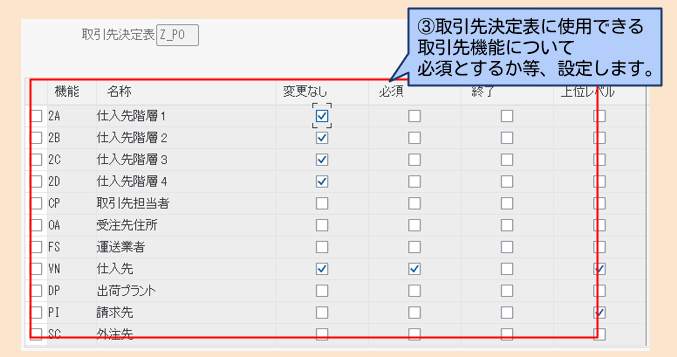

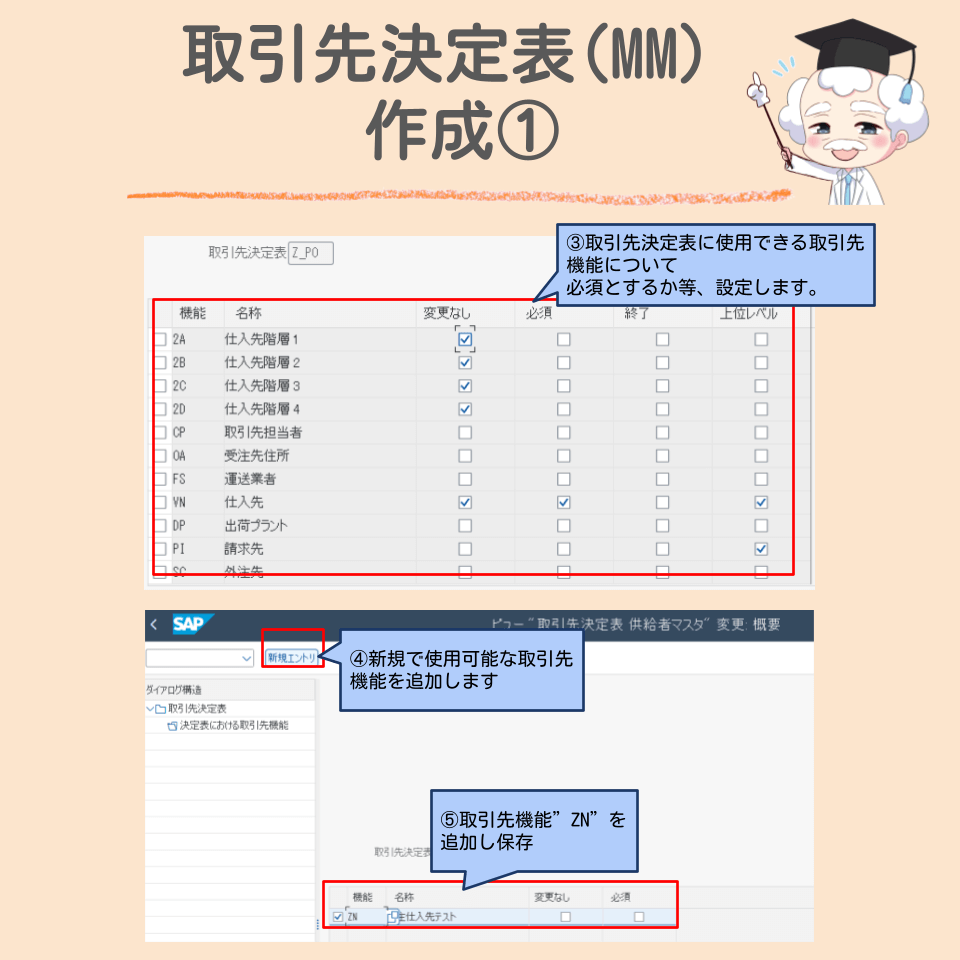

作成した取引先決定表を選択して必要に応じて、登録可能な取引先機能を追加または必須設定などを行います。

今回は作成した取引先機能”ZN”(後ほど作成方法についても解説有)を追加し、保存します。

続いて作成した取引先決定表を購買伝票タイプと紐づけていきます。

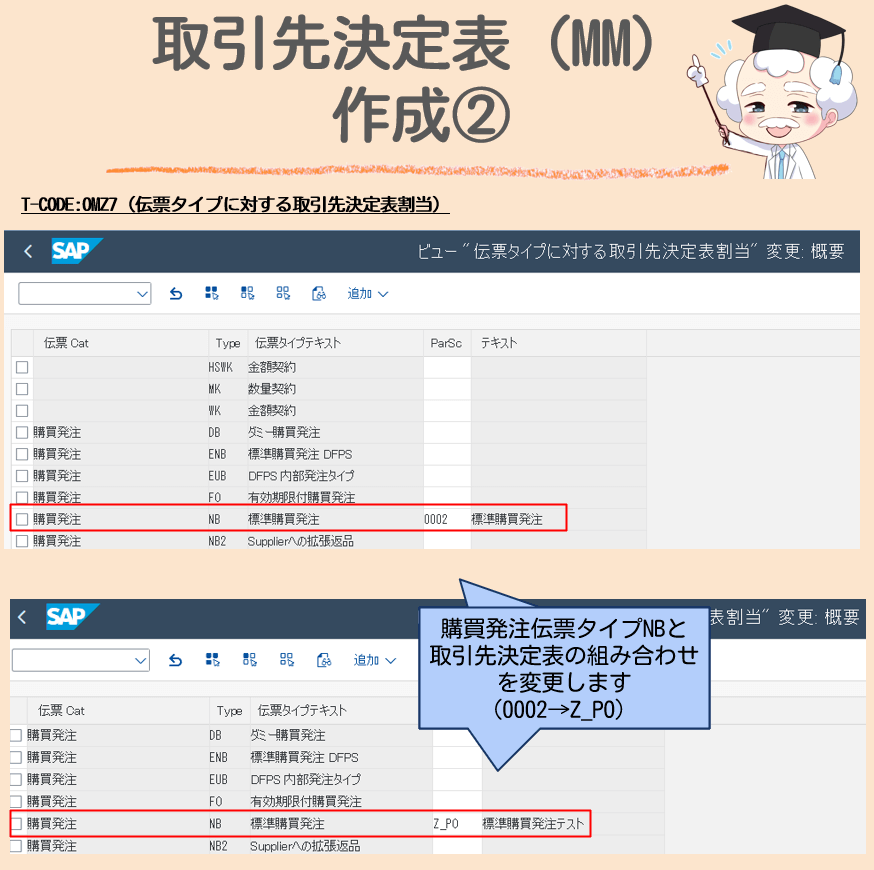

②購買伝票タイプと取引先決定表の紐づけ(T-CODE:OMZ7)

続いて①で作成した取引先決定表を購買発注伝票タイプと紐づける設定をT-CODE:OMZ7にて行っていきます。

ここで紐づけた結果を実際の発注伝票上での登録を例に確認していきましょう。

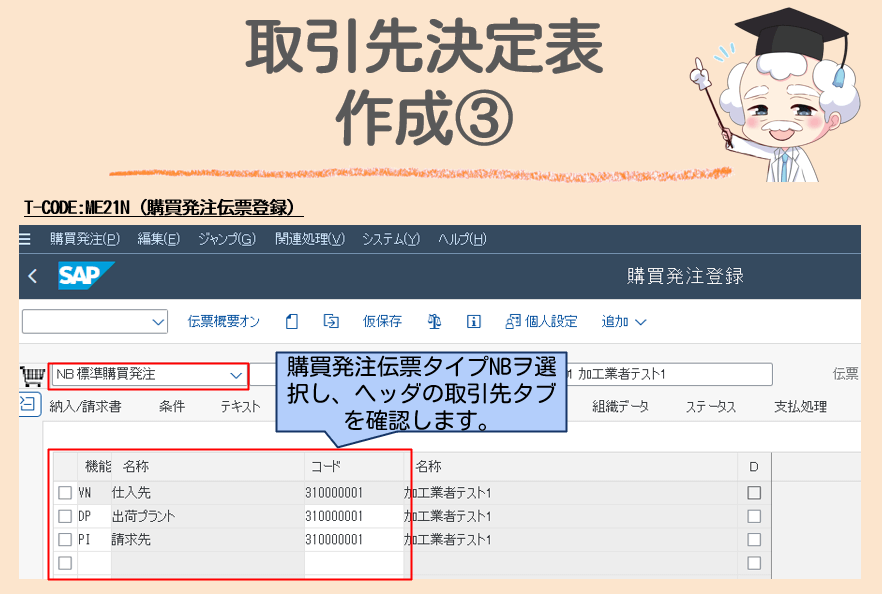

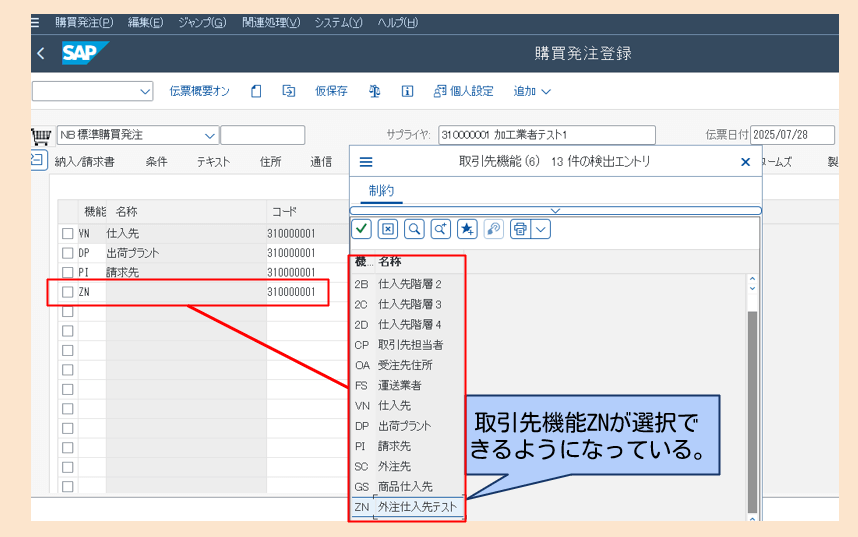

③購買発注伝票での見え方(T-CODE:ME21N)

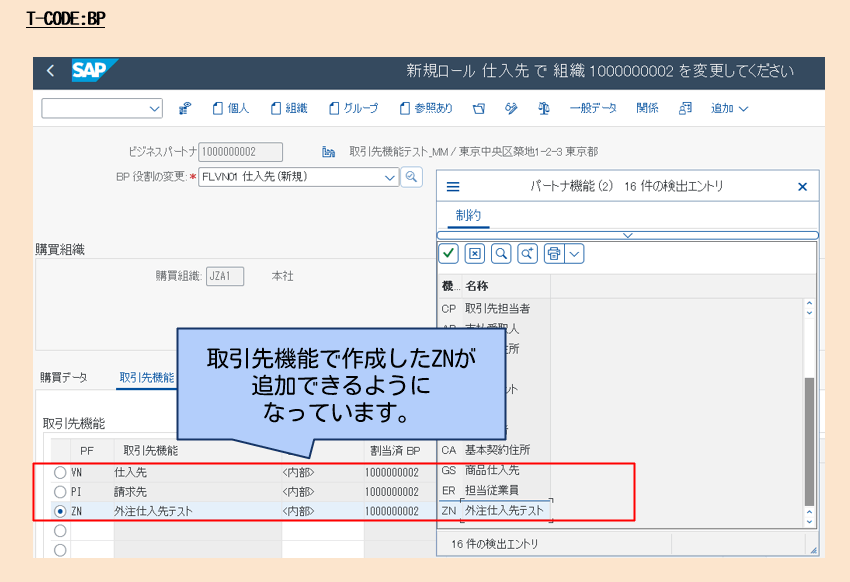

新設した取引先機能”ZN”を追加できるか入力可能値を確認します。

ZNが入力可能な取引先機能として提案されていることを確認できました。

以上がMM側での取引先決定表の一連の設定じゃ!

補足では、今回追加した取引先機能についてその作成方法を説明しておる

補足:取引先機能の新設

実際に取引先機能を新設する方法について、ここでは補足として説明します。

得意先マスタも同様の形で紐づけを行います。

この設定がやや煩雑な背景としては各取引先マスタ(得意先マスタ・仕入先マスタ)がそれぞれ別のトランザクションコードで管理されていたものがS/4 HANAになり統合されたことで同一BPコードで得意先兼仕入先を表せることになった反面、コンフィグの設定が若干複雑といえます。

参考:仕入先マスタの取引先機能の作成の前に

補足として、取引先機能を新設する方法についても解説します。

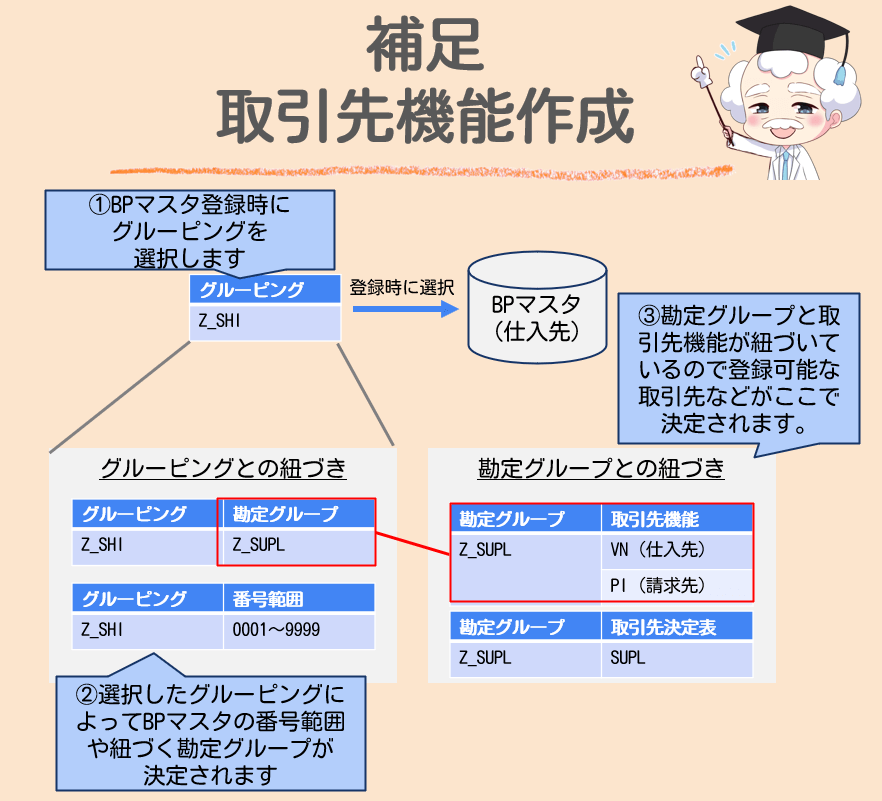

その前提理解のために取引先機能を作成するにあたって”グルーピング“と”勘定グループ“との紐づけ設定が必要となるためそれらと併せての理解を深めたうえで取引先機能を新設していきます。

①グルーピングの選択

まず、BPマスタを登録する際に必ず求められるグルーピングを選ぶと裏で登録可能な番号範囲(外部採番なら英数字可、内部採番なら登録時に番号が自動採番されます)のなかでBPコードが決定されます。

②グルーピングとの紐づき

また、裏で仕入先や得意先マスタのBPロールを拡張登録した際に自動で勘定グループが決定されます。

③勘定グループとの紐づき

そして最後に各組織データを拡張して登録する際に勘定グループに紐づく取引先機能の紐づけや必須任意登録が求められる形でBPマスタに対して取引先機能を紐づける。

上記の流れを踏まえて、新設した取引先機能を仕入先マスタに紐づけるまでの流れを実施してみます。

こちらで紐づけた取引先機能がこれまで説明してきた購買発注伝票の取引先決定表上で自動提案や登録されるという形で使用可能となるのです。

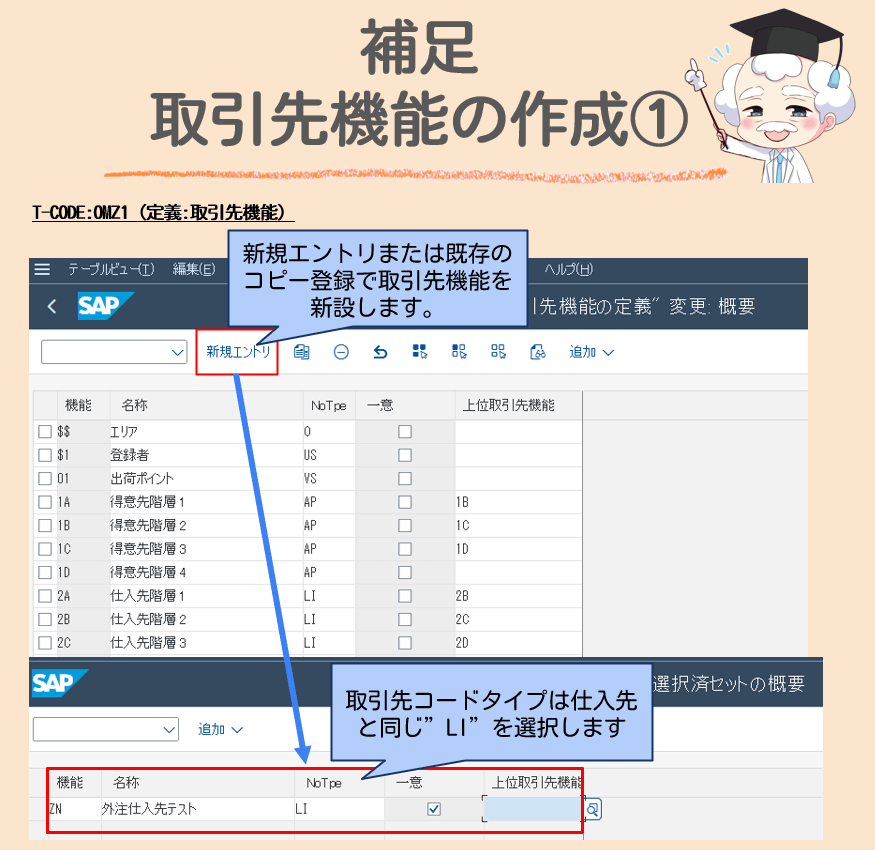

参考:取引先機能の作成①(T-CODE:OMZ1)

(SPROからは:SAP カスタマイジングの導入ガイド (IMG)->在庫/購買管理->購買管理->設定: 取引先機能->取引先機能->定義: 取引先機能)

ではまず、取引先機能の作成を行います。

基本的には新設したい取引先機能を英数字2桁で指定し、取引先タイプ(対象の取引先がどのような分類なのか、得意先なのか仕入先なのか)を設定します。

参考:取引先機能の作成②(T-CODE:OMZ3)

(SPROから:SAP カスタマイジングの導入ガイド (IMG)->在庫/購買管理->購買管理->設定: 取引先機能->取引先機能->定義: 勘定グループ別使用可能取引先機能)

作成した取引先機能をここでは勘定グループと紐づけます。

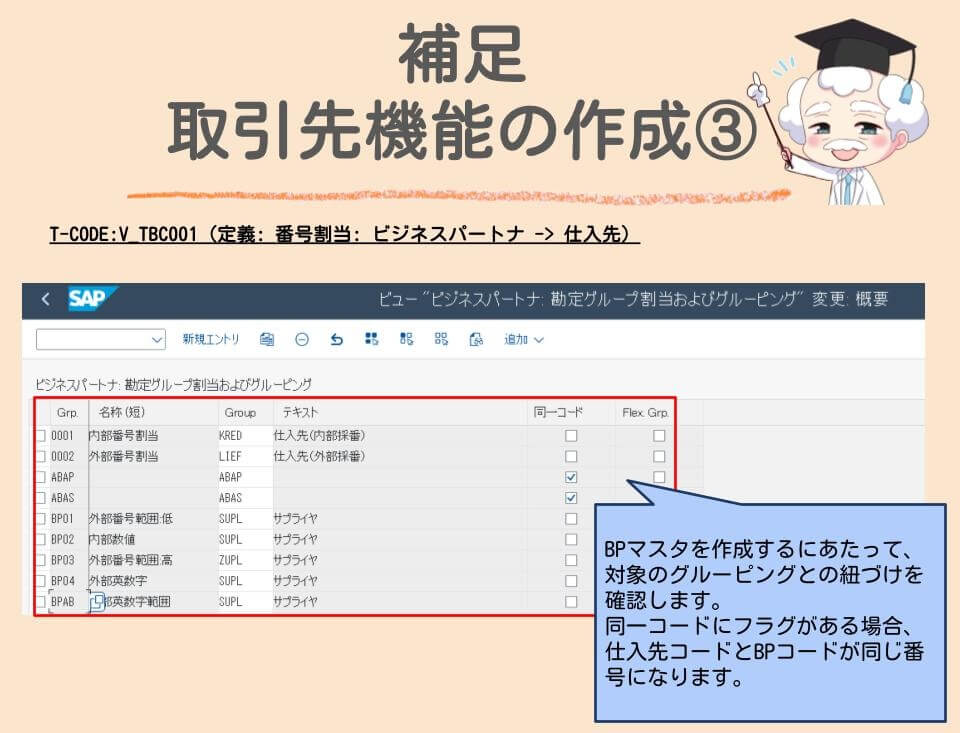

参考:グルーピングと勘定グループの紐づき(T-CODE:V_TBC001)

作成した取引先機能を紐づけるにあたって、グルーピングと勘定グループの紐づきを確認します。

先ほど勘定グループ”SUPL”を使用したのでSUPLとして紐づいているグルーピングを選択してBPマスタを登録していきます。

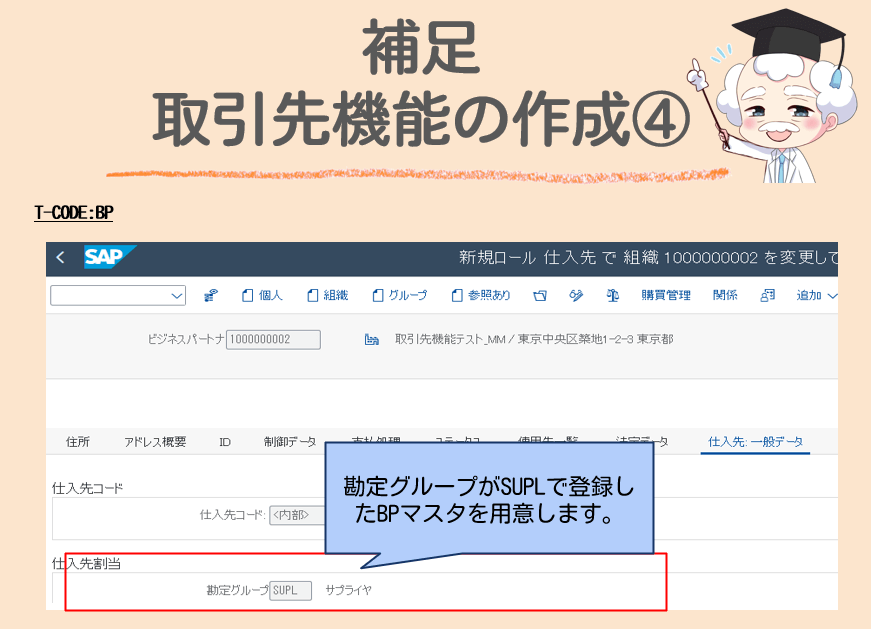

参考:BPマスタの登録(T-CODE:BP)

では、実際に作成した取引先機能がBPマスタ(仕入先)で紐づけ可能かを確認していきます。

今回はすでにグルーピングBPABで登録してあったBPマスタについて仕入先のロールFLVN01を拡張して

取引先機能を紐づけていきます。

購買組織データ画面に遷移し、取引先機能タブで作成した取引先機能が紐づけ可能となっていることを確認します。

以上が、取引先機能の作成およびBPマスタへの紐づけまでの流れとなります。

なお、1つのBPマスタに紐づけ可能な取引先機能は999件までとなっているため、大量に子会社拠点や出荷先などを紐づける必要がある場合は注意が必要となります。

最後に

以上がMM側での取引先決定表の作成から購買発注伝票への反映までの一連のコンフィグになります。

SDの取引先決定表と比べて一つの画面から取引先決定表の作成やその紐づけがMM側の取引先決定表ではできないのが難点ですが、SD側と設定のイメージは同じなので本記事やSD側の取引先決定表記事を通じてBPマスタや取引先決定表の仕組みについて理解するための一助となれば幸いです。