SAPコンサルタントやエンジニアとして、以下のような課題に直面していませんか?

- クライアントの基幹システムにデータが散在し、統合的な分析が難しい

- 月次報告などの資料作成に時間がかかり、迅速な意思決定ができていない

- 勘と経験に頼った議論が多く、データに基づいた提案が受け入れられにくい

これらの課題は、多くの企業が直面するデータ活用の壁といえます。

もし、散在するデータをリアルタイムで統合し、誰もが直感的に理解できる形で可視化できたら、ビジネスの精度は飛躍的に向上するはずです。

この記事では、SAP環境におけるデータ活用の切り札ともいえる「SAP Analytics Cloud(SAC)」について、その核心を徹底的に解説します。

- SACが持つ3つのコア機能と、他のBIツールとの決定的な違い

- S/4HANAやDatasphereといった主要SAP製品との連携方法

- 実際の導入事例から見る具体的な効果と、失敗しないための導入ステップ

この記事を最後まで読めば、SACの全体像を体系的に理解し、クライアントへの提案や自身のキャリアにおける強力な武器として活用するための知識が身につきます。

ぜひ最後までご覧ください。

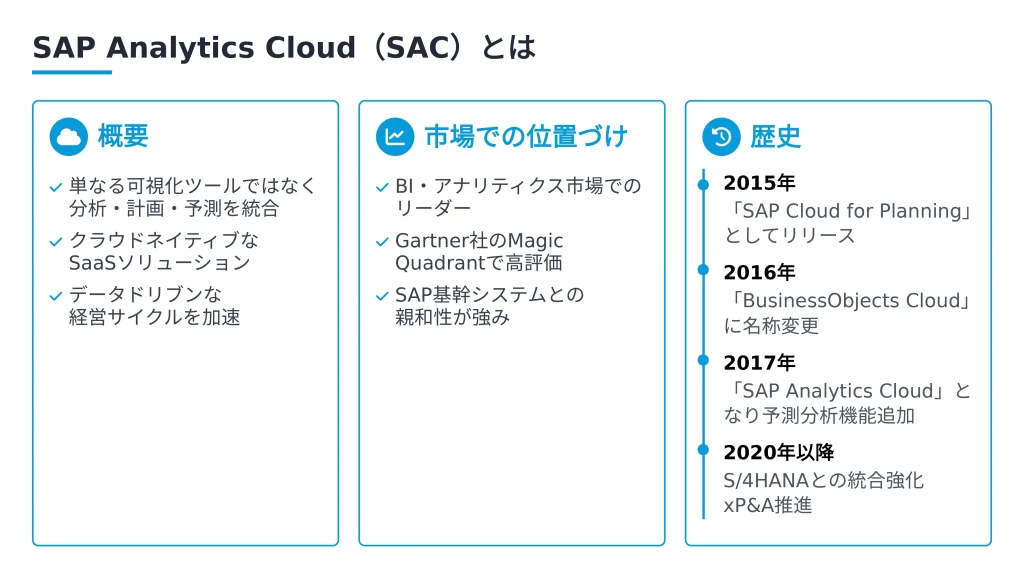

SAP Analytics Cloud(SAC)とは

SAP Analytics Cloud(SAC)は、単なるデータ可視化ツールではありません。

分析、計画、予測をひとつに統合した、SAPが提供するクラウドネイティブなソリューションです。

SAP Analytics Cloudの概要

SAP Analytics Cloud(SAC)とは、ビジネスインテリジェンス(BI)、拡張計画(xP&A)、そして拡張アナリティクスの機能を単一のプラットフォームで提供するSaaSソリューションです。

これにより、組織内の誰もがデータに基づいた迅速な意思決定を下せるよう支援してくれます。

従来は別々のツールで行っていたデータの可視化、予算計画、需要予測といった業務をシームレスに実行できる点が最大の特徴です。

例えば、以下のような一連の業務プロセスをSAC上で完結させることが可能です。

- 現状把握:リアルタイムの売上データをダッシュボードで確認

- 原因分析:ドリルダウン機能で特定の製品や地域の不振要因を特定

- 計画修正:分析結果を元に売上予測や予算計画をその場で修正

- 影響試算:修正した計画が利益に与える影響をシミュレーション

このように、現状把握から未来の計画までを切れ目なくつなぎ、データドリブンな経営サイクルを加速させるためのプラットフォーム、それがSACなのです。

市場におけるSAP Analytics Cloudの位置づけ

SAP Analytics Cloudは、国内外のBI・アナリティクス市場で高く評価され、主要プレイヤーのひとりとして位置づけられています。

その根拠として、IT分野の調査会社であるGartnerが発行するレポート「Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms」が挙げられます。

このレポートは、各ベンダーのビジョンの完全性と実行能力を評価するもので、SACは2023年版で「Visionary」として位置づけられています。

市場におけるSACのポジションを客観的に示す要素は、以下の通りです。

| 評価軸 | SAP Analytics Cloudの強み |

|---|---|

| 実行能力 | グローバルでの豊富な導入実績とSAPエコシステムとの親和性 |

| ビジョンの完全性 | AI・機械学習の積極的な活用と計画・分析の統合ビジョン |

| 市場理解 | 業界・業務別の豊富なテンプレートコンテンツの提供 |

特にSAP S/4HANAなどの基幹システムを導入している企業にとって、SACはデータ連携の優位性から第一の選択肢となりうる強力なソリューションといえるでしょう。

SAP Analytics Cloudの歴史

SAP Analytics Cloudは、2015年に「SAP Cloud for Planning」として誕生しました。

当初は計画・予算編成機能に特化したクラウド製品でしたが、その後の進化は目覚ましいものがあります。

製品の進化は、市場のニーズの変化を反映しています。

単なるデータの「見える化」から、将来を「予測」し、企業の「計画」に活かすという、より高度なデータ活用への要求に応える形で機能が拡張されてきました。

SACの進化の過程における主要なマイルストーンを以下に示します。

- 2015年:「SAP Cloud for Planning」としてリリース

- 2016年:BI機能が統合され、「SAP BusinessObjects Cloud」に名称変更

- 2017年:予測分析機能が追加され、現在の「SAP Analytics Cloud」となる

- 2020年以降:SAP S/4HANAとの統合強化、拡張計画(xP&A)コンセプトの推進

このように、SACは計画(Planning)から始まり、BI、予測分析と機能を統合することで、現在のオールインワン・ソリューションへと進化を遂げてきたのです。

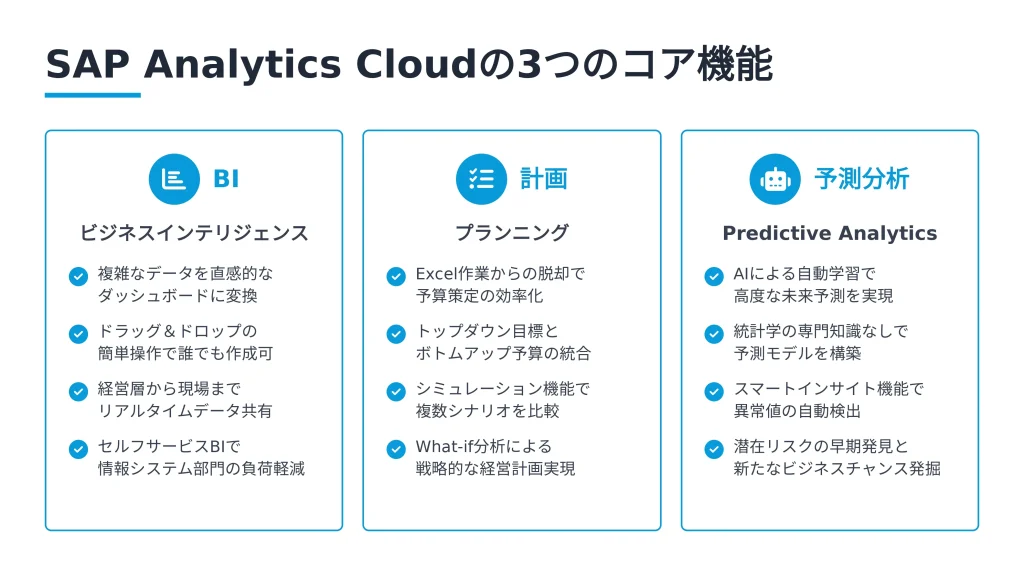

SAP Analytics Cloudの3つのコア機能

SACの強みを理解するには、その中核をなす3つの機能を把握することが不可欠です。

これらは単独でも強力ですが、連携することで真価を発揮します。

経営状況を瞬時に可視化できる「BI(ビジネスインテリジェンス)」

SACのBI機能は、複雑なビジネスデータを直感的で分かりやすいストーリー(ダッシュボード)に変換し、リアルタイムでの経営状況の把握を可能にします。

専門家でなくても、ドラッグ&ドロップの簡単な操作でインタラクティブなレポートを作成できます。

そのため、現場の担当者自らがデータを探索し、インサイトを発見する「セルフサービスBI」を実現するのです。

これにより、情報システム部門へのレポート作成依頼の負荷を軽減し、組織全体のデータリテラシー向上にも貢献します。

SACのBI機能で作成できるダッシュボードの代表例は以下の通りです。

- 経営ダッシュボード:全社のKPI(売上、利益、コストなど)を一覧表示

- 営業ダッシュボード:担当者別・製品別の予実管理や案件パイプラインを可視化

- 人事ダッシュボード:人員構成、人件費、離職率の推移を分析

これらのダッシュボードを通じて、組織の誰もが同じデータを見て議論できるようになり、データに基づいた迅速かつ的確な意思決定を強力に支援します。

精度の高い予算策定とシミュレーションができる「計画(プランニング)」

SACの計画(プランニング)機能は、従来のExcelベースの予算管理が抱える課題を解決し、精度の高い計画策定プロセスを実現します。

多くの企業で課題となっている、複数部署間でのファイルのやり取りやバージョン管理の煩雑さ、集計作業の膨大な手間を解消します。

SACは単一のプラットフォーム上で、トップダウンでの目標設定からボトムアップでの予算入力、そしてリアルタイムでの集計までを一気通貫で行うことが可能です。

さらに、SACの計画機能は強力なシミュレーション能力を備えています。

| シナリオ | 想定される変動要因 | 計画への影響 |

|---|---|---|

| ベストケース | 想定以上の需要増、原材料費の低下 | 投資計画の前倒しを検討 |

| ワーストケース | 為替の円安進行、主要取引先の倒産 | 経費削減、人員計画の見直し |

| 標準ケース | 現在のトレンドが継続 | 現行計画を維持 |

このように、さまざまなビジネス環境の変化を想定した「What-if分析」を簡単に行えるため、変化に強い、より戦略的な経営計画を策定できるようになるのです。

AIによるデータ分析で「予測分析(Predictive Analytics)」

SACの予測分析機能は、統計学の専門知識がないビジネスユーザーでも、AIの力を活用して高度な未来予測を行えるようにするものです。

過去のデータに潜むパターンをAIが自動で学習し、将来の数値を予測します。

例えば、過去の売上実績データから、来期の製品別・地域別の売上を予測したり、顧客の購買履歴から解約リスクの高い顧客をリストアップしたりすることが可能です。

SACの予測分析は、主に3つの機能で構成されます。

- スマートインサイト:データやグラフの異常値を自動で検出し、その要因を分析

- スマートディスカバリー:特定のKPIに影響を与えている要因を自動で特定

- スマートプレディクト:時系列予測、回帰分析、分類分析といった予測モデルを自動で構築

これらのAI機能を活用することで、人間の経験や勘だけでは見抜けなかった新たなビジネスチャンスの発見や、潜在的なリスクの早期検知が可能となり、よりデータドリブンな意思決定のレベルを引き上げます。

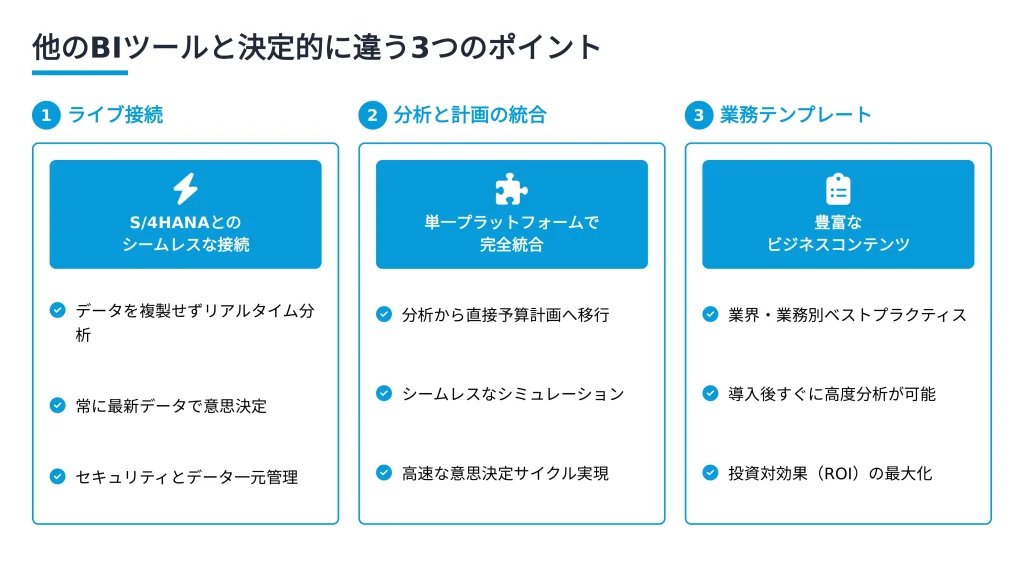

SAP Analytics Cloudが他のBIツールと決定的に違う3つのポイント

市場には数多くのBIツールが存在しますが、SACには他のツールにはない明確な優位性があります。

特にSAPユーザー企業にとっては、その違いが導入の決め手となるでしょう。

SAP S/4HANAとのシームレスな「ライブ接続」

SACが他のBIツールと一線を画す最大のポイントは、SAP S/4HANAをはじめとするSAP製品との圧倒的な親和性、特に「ライブ接続」にあります。

ライブ接続とは、SAC側にデータを複製することなく、S/4HANA内にあるデータを直接参照してリアルタイムに分析する接続方式です。

これにより、常に最新の基幹データに基づいた意思決定が可能となります。

多くのBIツールでは、分析のために一度データを抽出し、別の場所にコピーする(インポート接続)必要がありますが、それにはタイムラグやデータ重複といった問題が伴います。

ライブ接続とインポート接続の主な違いは以下の通りです。

| 項目 | ライブ接続 | インポート(複製)接続 |

|---|---|---|

| データ鮮度 | リアルタイム | バッチ処理時点 |

| データ保持場所 | 元のシステム(S/4HANA内) | SAC側 |

| セキュリティ | 元のシステムの権限設定を継承 | SAC側で再設定が必要 |

このライブ接続により、データ管理の一元化とセキュリティの担保、そしてリアルタイム性のすべてを実現できる点が、SACの決定的な強みといえます。

「分析」と「計画」の完全な統合

SACのもうひとつの大きな特徴は、「分析(BI)」と「計画(Planning)」の機能が、単一のプラットフォーム上で完全に統合されている点です。

従来の業務では、BIツールで実績を分析し、その結果を元にExcelなどの別ツールで予算計画を立てる、という分断されたプロセスが一般的でした。

SACでは、分析で得られたインサイトを元に、シームレスに計画シナリオを作成し、シミュレーションを実行するという一連の流れをひとつの画面で完結できます。

この統合がもたらす業務プロセスの変化は劇的です。

BI機能で最新の売上実績と予算の差異を確認

未達の要因となっている製品カテゴリをドリルダウンで特定

特定した製品の売上予測を計画機能で下方修正

修正した計画が、部門全体の利益目標に与える影響をリアルタイムでシミュレーション

このように「見て、考えて、行動する」という意思決定サイクルを高速で回せるようになります。

そのため、ビジネス環境の変化に即座に対応する俊敏な経営が実現します。

豊富な「業務テンプレート」ですぐ始められる

SACは、ゼロから分析コンテンツを構築する手間を大幅に削減する、業界・業務別の豊富なビジネスコンテンツ(テンプレート)を提供しています。

これらのテンプレートには、各業界のベストプラクティスに基づいたKPIダッシュボードやレポート、計画モデルなどが予めパッケージ化されています。

そのため、導入後すぐに高度な分析を開始することが可能です。

自社のデータソースに接続するだけで、専門家が設計したような洗練された分析環境を迅速に立ち上げられる点は、導入期間の短縮と投資対効果(ROI)の最大化に大きく貢献します。

提供されているビジネスコンテンツの一例を以下に示します。

- 財務:財務諸表分析、資金繰り管理

- 営業:販売実績分析、パイプライン管理

- 人事:人材分析、人件費計画

- サプライチェーン:在庫最適化、サプライヤー評価

- 業界別:小売業向け販売分析、製造業向け生産性分析など

これらのテンプレートを活用することで、車輪の再発明を避け、より自社固有の高度な分析要件の実現に注力できるようになります。

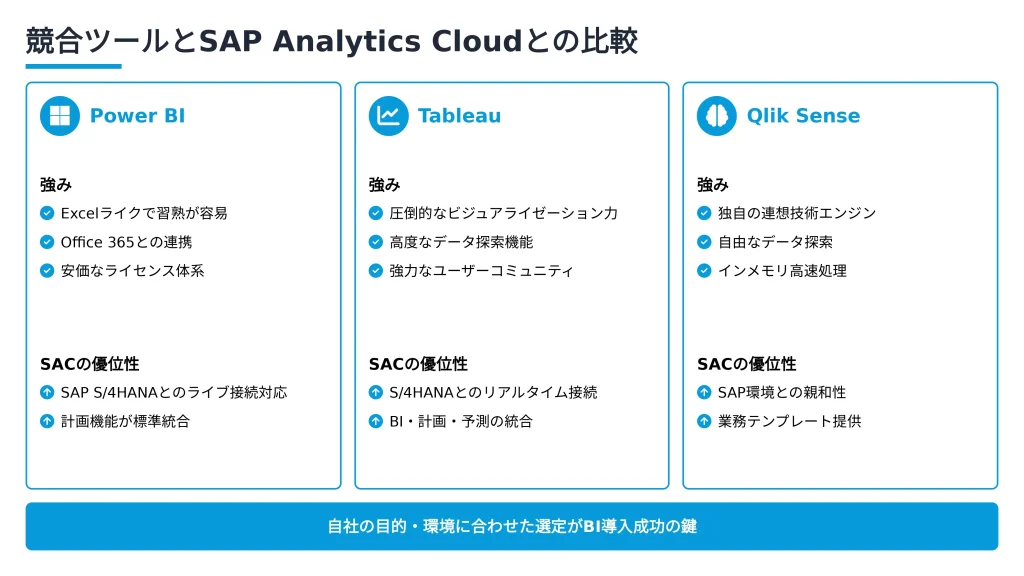

競合ツールとSAP Analytics Cloudとの比較

SACを検討する上で、Microsoft Power BIやTableauといった主要な競合ツールとの比較は避けて通れません。

それぞれのツールの特徴を理解し、自社の要件に最適なものを選ぶことが重要です。

SAP Analytics Cloud vs Microsoft Power BI

Microsoft Power BIは、特にExcelや他のMicrosoft製品との親和性の高さと、比較的安価なライセンス体系で市場に広く普及しているBIツールです。

Power BIの強みは、多くのユーザーが慣れ親しんだ操作感と、Office 365とのシームレスな連携にあります。

手軽に始められるセルフサービスBIツールとして非常に強力です。

一方、SACはSAP S/4HANAとのライブ接続や、分析と計画の統合といった点で優位性を持ちます。

両ツールの主な違いを以下の表にまとめます。

| 項目 | SAP Analytics Cloud | Microsoft Power BI |

|---|---|---|

| SAP連携 | ◎ (ライブ接続対応) | △ (インポート接続が主) |

| 計画機能 | ◎ (標準機能として統合) | △ (別製品やサードパーティ製が必要) |

| 価格 | 〇 (比較的高価) | ◎ (安価に始められる) |

| 操作性 | 〇 (直感的) | ◎ (Excelライクで習熟が容易) |

SAPを基幹システムとして利用しており、リアルタイムでの実績分析と予算計画を連携させたい企業にとっては、SACがより適した選択肢となるでしょう。

SAP Analytics Cloud vs Tableau

Tableauは、データの可視化(ビジュアライゼーション)の美しさと表現力の豊かさ、そして直感的な操作性で高い評価を得ているBIツールです。

特に、データを探索しながらインサイトを発見していく「データディスカバリー」の領域で強みを発揮します。

さまざまなデータソースへの接続性も高く、データアナリストなどの専門家から現場のビジネスユーザーまで幅広く支持されています。

SACも優れた可視化機能を持ちますが、Tableauはより自由度の高い、クリエイティブな表現が可能です。

両ツールの特徴を比較します。

- 圧倒的なビジュアライゼーションの表現力と自由度

- ノンプログラミングでの高度なデータ探索機能

- 強力なユーザーコミュニティ

- SAP S/4HANAとのライブ接続によるリアルタイム性

- BI、計画、予測機能のオールインワン提供

- 業務テンプレートによる迅速な導入

分析の専門家がさまざまなデータを駆使して深いインサイトを追求する用途ではTableauが、経営層から現場までが同じプラットフォームで分析と計画を行いたい場合はSACが適しています。

SAP Analytics Cloud vs Qlik Sense

Qlik Senseは、独自の連想技術(連想エンジン)を特徴とするBIツールです。

これにより、事前に定義された階層や経路に縛られず、自由な切り口でデータを探索できる点が強みです。

ユーザーがクリックした項目に関連するデータと、関連しないデータを色分けして表示するため、思わぬデータの関係性やインサイトを発見しやすいといわれています。

インメモリ技術による高速な処理性能も高く評価されています。

SACはより構造化された分析を得意とするのに対し、Qlik Senseは非構造的なデータ探索に向いています。

両ツールの思想の違いは、以下の通りです。

| ツール | データ探索のアプローチ | 適した用途 |

|---|---|---|

| Qlik Sense | 連想型:自由な発想でデータの関係性を探る | 仮説発見、原因の深掘り |

| SAP Analytics Cloud | ガイド型:定義されたKPIやモデルに沿って分析する | 業績モニタリング、計画立案 |

どちらが優れているというよりは、思想とアーキテクチャが異なります。

データの中に眠る未知のインサイトを探索したい場合はQlik Senseが、定義された業務プロセスに沿ってPDCAを回したい場合はSACが、それぞれの強みを発揮します。

失敗しない選定のポイント

最適なBIツールを選定するには、単なる機能比較だけでなく、自社の目的や環境を深く理解することが欠かせません。

ツールの選定で失敗する典型的なパターンは、「多機能だから」「有名だから」といった理由で選んでしまい、自社の課題解決につながらないケースです。

重要なのは、ツールが自社のデータ環境、ユーザーのリテラシー、そして最も解決したい経営課題に合致しているかを見極めることです。

選定時に確認すべき重要なポイントを以下にリストアップします。

- 主要なデータソースは何か:SAPが中心か、それともさまざまなクラウドサービスか

- 主な利用者は誰か:経営層か、データアナリストか、現場の業務担当者か

- 実現したいことは何か:リアルタイムな業績監視か、精度の高い予算計画か、自由なデータ探索か

- 将来的な拡張性は必要か:スモールスタートから全社展開までを視野に入れているか

これらの問いに対する答えを明確にすることで、数ある選択肢の中から自社にとって本当に価値のあるツールを選び抜けるでしょう。

SAP製品とSAP Analytics Cloudの統合・連携機能

SACの価値を最大化する鍵は、他のSAP製品との緊密な統合にあります。

特に最新のデータプラットフォームとの連携は、その可能性をさらに広げます。

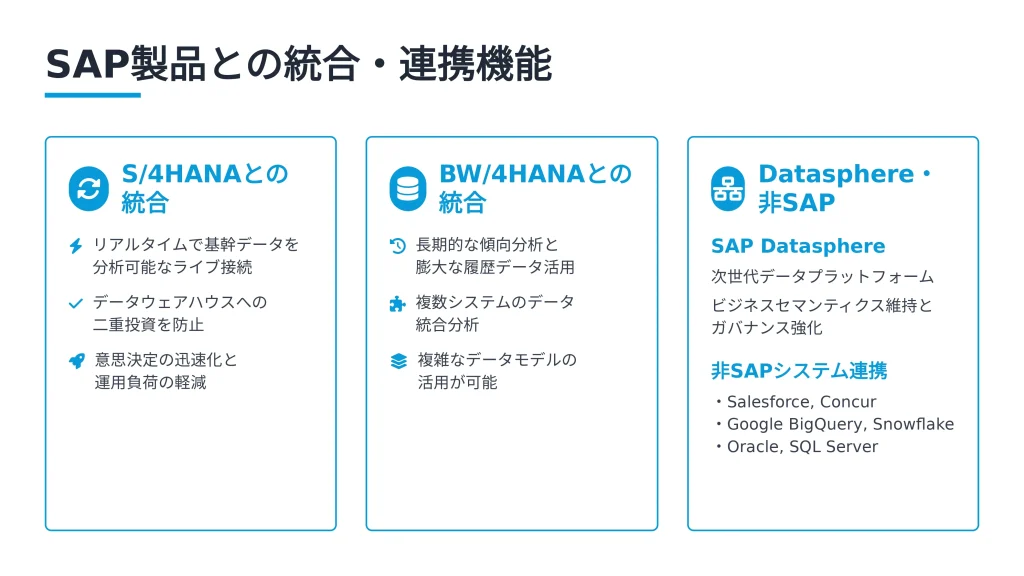

SAP S/4HANAとの統合

SAP S/4HANAとSACの統合は、リアルタイム経営を実現するための黄金の組み合わせといえます。

前述のライブ接続により、S/4HANAで発生した取引データが、即座にSACのダッシュボードに反映されます。

これにより、これまで月次や週次で行っていた業績レビューを、日次あるいはリアルタイムで行うことが可能になるのです。

例えば、営業担当者が受注伝票を登録した瞬間に、全社の売上見込みが更新され、経営者は即座にその情報を把握できます。

このような即時性は、変化の激しいビジネス環境において、競合他社に対する大きな優位性となります。

統合によって得られる主なメリットは以下の通りです。

- 意思決定の迅速化:常に最新のデータに基づいた判断が可能に

- データ一元管理:データウェアハウスへの二重投資やデータサイロ化を防止

- 運用負荷の軽減:データ抽出・加工といったETL処理が不要に

S/4HANAを導入している、あるいは導入を検討している企業にとって、SACとの統合はデータ活用のレベルを一段階引き上げるための極めて有効な手段です。

SAP BW/4HANAとの統合

SAP BW/4HANAは、SAP環境に最適化されたデータウェアハウス(DWH)ソリューションです。

SACとBW/4HANAを統合することで、より複雑で大規模なデータ分析が可能になります。

S/4HANAのデータは主に現在の業務トランザクションですが、BW/4HANAには過去からの膨大な履歴データや、複数のシステムから収集・統合されたデータが蓄積されています。

SACからBW/4HANAにライブ接続することで、これらのデータを活用した高度な分析が実現できるのです。

SACとBW/4HANAの連携における主な利点を以下に示します。

| 連携の利点 | 具体的な活用例 |

|---|---|

| 長期的な傾向分析 | 過去10年間の販売データに基づいた季節変動の分析 |

| 複数システムのデータ統合 | S/4HANAの販売データと、CRMシステムの顧客データを統合した分析 |

| 複雑なデータモデルの活用 | BW/4HANAで定義された複雑な集計ロジックや階層をSACでそのまま利用 |

つまり、S/4HANA連携が「今」をリアルタイムに捉えるためのものだとすれば、BW/4HANA連携は「過去」から学び、より深い洞察を得るための強力な組み合わせといえるでしょう。

SAP Datasphereとの統合

SAP Datasphereは、SAPが提供する次世代のデータプラットフォームであり、SACとの統合はデータ活用の未来像を示しています。

Datasphereは、社内外に散在するあらゆるデータへのアクセス、統合、管理を単一のプラットフォームで実現する「ビジネス・データ・ファブリック」というコンセプトを掲げています。

SACは、このDatasphereの分析レイヤーとしてネイティブに統合されており、両者を組み合わせることで、データの置き場所を意識することなく、シームレスな分析体験が可能になるのです。

この統合がもたらす革新的な点は、以下の通りです。

- データアクセスの簡素化:SAP、非SAP問わず、あらゆるデータに単一の窓口からアクセス

- ビジネスセマンティクスの維持:データの技術的な意味だけでなく、ビジネス上の意味(顧客、製品など)を保持したまま分析

- ガバナンスとセルフサービスの両立:IT部門による統制を効かせながら、ビジネスユーザーが自由にデータを活用できる環境を実現

SAP DatasphereとSACの統合は、これからのデータドリブン経営における中核的な基盤となり、企業のデータ活用を新たなステージへと導く可能性を秘めています。

非SAPシステムとの連携

SACはSAP製品だけでなく、さまざまな非SAPシステムやクラウドサービスとも柔軟に連携できるコネクタを備えています。

SAPを導入している企業でも、すべてのデータがSAP内にあるわけではありません。

SalesforceのようなCRMツール、Google BigQueryやAmazon RedshiftといったクラウドDWH、あるいは単純なCSVファイルなど、分析対象となるデータは多岐にわたります。

SACはこれらの多様なデータソースに接続し、SAPデータと組み合わせて統合的な分析を行う能力を持っています。

SACが標準で接続できる非SAPシステムの例は以下の通りです。

- クラウドDWH:Google BigQuery, Amazon Redshift, Snowflake

- SaaSアプリケーション:Salesforce, Concur

- データベース:Oracle, Microsoft SQL Server

- その他:ODataサービス, フラットファイル(CSV, Excel)

この柔軟な接続性により、SACはSAP環境を中心としながらも、企業内に存在するあらゆるデータを価値に変えるためのハブとして機能できるのです。

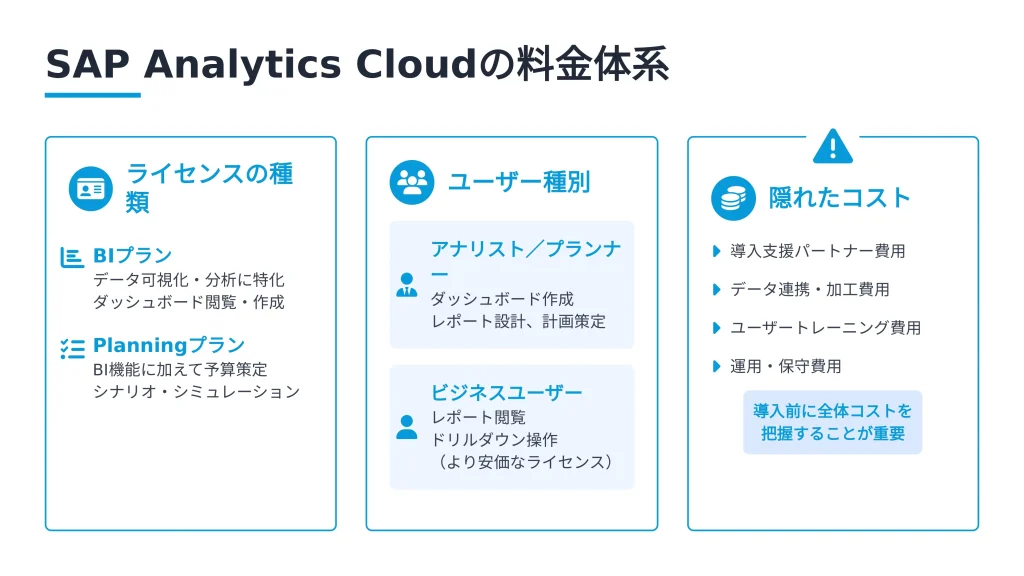

SAP Analytics Cloudの料金体系

SACの導入を検討する上で、ライセンス体系とコストの理解は非常に重要です。

自社の利用目的やユーザー数に合わせて、最適なプランを選択する必要があります。

ライセンスの種類

SACのライセンスは、主に「Business Intelligence」プランと「Planning」プランの2種類に大別されます。

利用したい機能に応じて、適切なプランを選択することになります。

それぞれのプランで利用できる機能には明確な違いがあるため、将来的な利用拡大も見据えて慎重に検討しなければなりません。

例えば、最初はBI機能だけでスモールスタートし、後に計画機能を追加するといった拡張も可能です。

Business Intelligenceプラン

Business Intelligence(BI)プランは、その名の通り、データの可視化や分析といったBI機能に特化したライセンスです。

このプランは、主に実績データを分析し、経営状況をモニタリングしたいユーザーや、インタラクティブなレポートを作成したいアナリスト向けのライセンスです。

経営会議で使われるダッシュボードの閲覧者や、営業部門で自身の売上実績を確認する担当者などが主な対象となります。

BIプランで利用できる主な機能は以下の通りです。

- データ接続:さまざまなデータソースへの接続

- データ可視化:ストーリー(ダッシュボード)の作成と閲覧

- 予測分析:スマートインサイト、スマートディスカバリーなどのAI機能

- モバイル対応:スマートフォンやタブレットからのアクセス

予算策定やシミュレーションといった計画機能は含まれないため、注意が必要です。

まずは「見える化」から始めたいという企業に適したプランといえます。

Planningプラン

Planningプランは、BIプランのすべての機能に加え、予算策定、予測、シミュレーションといった高度な計画機能を利用できる、より上位のライセンスです。

このプランは、経営企画部門や財務部門など、全社の予算編成や需要予測、中期経営計画の策定などを担当するユーザーを対象としています。

BI機能で分析した実績を元に、シームレスに計画立案プロセスに移行できるため、PDCAサイクルを高速化したい企業に最適です。

Planningプランで追加される主な機能は以下の通りです。

- 計画モデルの作成:予算や予測のための独自のデータモデルを構築

- データ入力と配賦:各部署からの予算データを入力し、共通経費などを自動で配賦

- バージョン管理:予算の第1版、第2版といったバージョン管理

- シミュレーション:さまざまなシナリオに基づいたWhat-if分析

企業のデータ活用を、現状分析から未来の計画策定まで引き上げたい場合には、このPlanningプランが必須の選択肢となります。

ユーザー種別による価格の違い

SACの価格は、前述のプランの違いに加えて、ユーザーの権限によっても異なります。

一般的に、コンテンツを作成・編集するユーザーと、閲覧のみを行うユーザーではライセンス費用に差が設けられています。

これは、すべてのユーザーが同じ高機能なライセンスを持つ必要はない、という考えに基づいているものです。

例えば、ダッシュボードを作成するパワーユーザーは高機能なライセンスを、それを見て意思決定を行う経営層や、自身のKPIを確認するだけの現場社員は、より安価な閲覧専用ライセンスを割り当てることで、全体のコストを最適化できます。

ユーザー種別の一般的な分類は以下の通りです。

| ユーザー種別 | 主な役割 | 想定されるライセンス |

|---|---|---|

| アナリスト/プランナー | ダッシュボード作成、レポート設計、計画策定 | BIプラン or Planningプラン |

| ビジネスユーザー | 作成されたレポートの閲覧、ドリルダウン操作 | 閲覧専用ライセンス |

導入時には、どのような役割のユーザーが何人いるのかを正確に把握し、適切なライセンスミックスを設計することが、コスト効率を高める上で重要なポイントです。

隠れたコストと追加でかかる費用

SACの導入コストは、公開されているライセンス費用だけではありません。

導入を成功させるためには、その他にもさまざまな費用が発生する可能性を考慮しておく必要があります。

特に初めてクラウドベースの分析ツールを導入する場合、これらの「隠れたコスト」が見積もりから漏れてしまい、後で予算オーバーに陥るケースが少なくありません。

事前に全体像を把握し、トータルコストで投資対効果を判断することが肝心です。

ライセンス費用以外に考慮すべき主なコスト項目を以下に示します。

- 導入支援パートナー費用:要件定義、設計、構築を外部のコンサルティングファームに依頼する場合の費用

- データ連携・加工費用:特殊なデータソースとの接続や、複雑なデータ加工が必要な場合に発生する追加開発費用

- トレーニング費用:ユーザーがツールを使いこなすための教育・トレーニングにかかる費用

- 運用・保守費用:導入後の問い合わせ対応や、コンテンツの改修などを外部に委託する場合の費用

これらの費用はプロジェクトの規模や要件によって大きく変動するため、複数の導入パートナーから相見積もりを取得し、慎重に比較検討することが推奨されます。

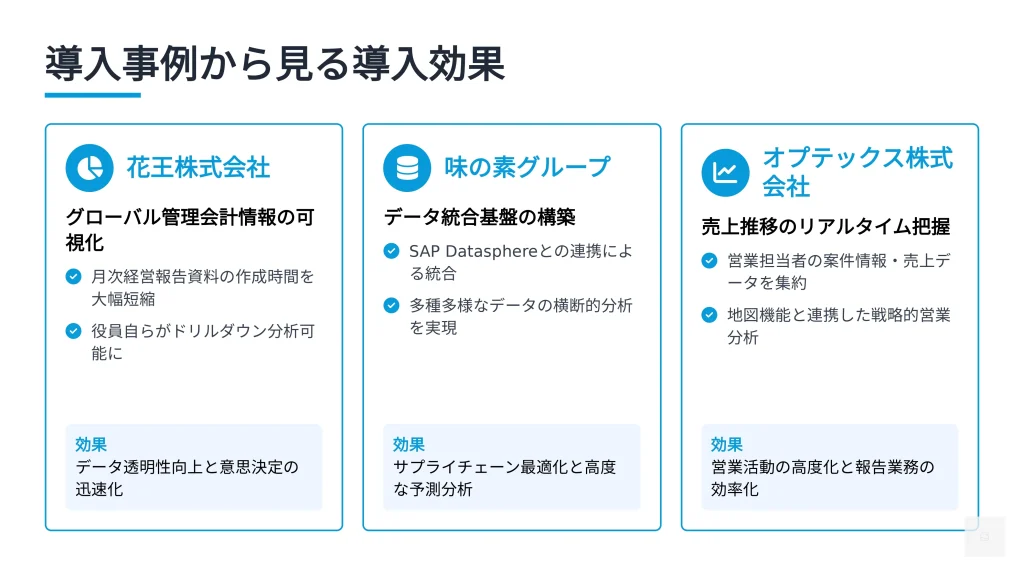

導入事例から見るSAP Analytics Cloudの導入効果

SACが実際にビジネスの現場でどのように活用され、どのような効果を上げているのか。

ここでは、国内企業の具体的な導入事例を通じて、その価値を紐解いていきます。

グローバルの管理会計情報をSAP Analytics Cloudで可視化(花王株式会社)

大手化学メーカーの花王株式会社は、グローバルに展開する各拠点の管理会計情報を統合し、経営状況をリアルタイムに可視化するためにSAP Analytics Cloudを導入しました。

同社では、従来Excelで収集していたデータをSACに集約することで、月次での経営報告資料の作成時間を大幅に短縮しました。

さらに、これまでは見えにくかった国や事業ごとの詳細な収益性データを、役員自らがドリルダウンして分析できるようになり、よりデータに基づいた迅速な経営判断が可能になったといいます。

この事例から学べる導入効果は以下の通りです。

- 報告業務の効率化:レポート作成の自動化による工数削減

- データ透明性の向上:全員が同じデータを見て議論できる環境の構築

- 意思決定の迅速化:経営層によるセルフサービスでのデータ分析の実現

基幹システムに蓄積されたデータを、いかに経営の意思決定に活かすか、という課題に対するひとつの答えがこの事例には示されています。

SAP Datasphereとの連携によるデータ統合基盤を構築(タイ味の素社)

味の素グループのタイ味の素社は、国内外に散在するさまざまなデータを統合・分析するための次世代データ基盤として、SAP DatasphereとSAP Analytics Cloudを導入しました。

同社では、SAP ERPのデータのみならず、各工場で収集される生産データや、外部の市場データなど、多種多様なデータをSAP Datasphereに統合。

そして、SACを分析のフロントエンドとして活用することで、これまでサイロ化していたデータを組み合わせた、より高度で横断的な分析を実現しています。

この先進的な事例が示すSACの価値は以下の点に集約されます。

| 導入フェーズ | 目的と効果 |

|---|---|

| データ基盤構築 | SAP Datasphereで社内外のデータを統合し、単一の信頼できる情報源を確立 |

| データ分析・活用 | SACを用いて、原材料価格の変動が製品原価に与える影響をシミュレーション |

| 将来展望 | 需要予測の精度向上や、サプライチェーンの最適化への活用を計画 |

この事例は、SACが単なるBIツールとしてだけでなく、SAP Datasphereと連携することで、企業全体のデジタルトランスフォーメーションを牽引する、中核的なプラットフォームとなりうることを示しています。

売上推移のリアルタイム把握が可能に(オプテックス株式会社)

センサー関連製品で世界的なシェアを誇るオプテックス株式会社は、営業部門のデータ活用を強化し、迅速な経営判断を実現するためにSAP Analytics Cloudを導入しました。

同社では、これまで営業担当者が個別に管理していたExcelの案件情報や売上データをSACに集約。

これにより、マネージャーや経営層は、リアルタイムで全社の売上推移や予実状況をダッシュボードで把握できるようになりました。

また、地図機能と連携し、どの地域でどの製品が売れているかを視覚的に分析するなど、より戦略的な営業活動の立案に役立てています。

この事例における主な導入効果は、以下の通りです。

- リアルタイムな業績把握:Excelでの集計作業をなくし、常に最新の状況を可視化

- 営業活動の高度化:データに基づいたエリアマーケティングや製品戦略の立案

- 報告業務の削減:ダッシュボードが「動く報告書」となり、資料作成の手間を削減

特に営業部門のように、現場の活動がダイレクトに業績に結びつく部署において、SACがいかに強力な武器となるかを示唆する好例といえるでしょう。

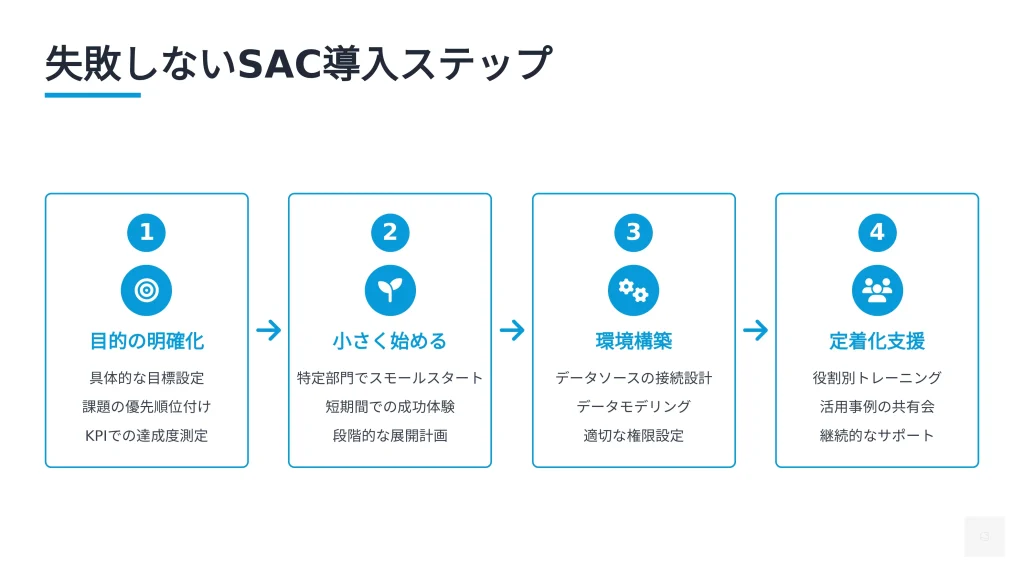

失敗しないSAP Analytics Cloudの導入ステップ

SACは強力なツールですが、導入するだけでは成功しません。

その価値を最大限に引き出すためには、計画的で段階的なアプローチが不可欠です。

SAC導入プロジェクトを成功に導くための最初の、そして最も重要なステップは、「何のために導入するのか」という目的を明確に定義することです。

目的が曖昧なままプロジェクトを進めると、「高機能なツールは入れたが、誰も使わない」という典型的な失敗に陥りがちです。

「経営会議の迅速化」「営業部門の予実管理の精度向上」など、具体的で測定可能な目標を設定することが重要です。

そのためには、経営層から現場の担当者まで、関係者間で徹底的に議論し、解決すべき課題の優先順位について合意形成を図る必要があります。

目的を明確化するための主要な検討項目は以下の通りです。

- 解決したい経営課題は何か:例)月次決算の早期化、在庫の削減

- 主な利用者は誰か:例)経営層、財務部、営業マネージャー

- 達成度を測る指標(KPI)は何か:例)経営報告資料の作成時間を50%削減

この目的が、プロジェクト全体の羅針盤となり、今後の要件定義や設計・開発における判断基準となります。

壮大な全社展開を最初から目指すのではなく、まずは特定の部門や業務領域に絞って「スモールスタート」で始めることが、成功確率を高める鍵となります。

いきなり大規模なプロジェクトを始めると、要件が複雑化し、開発期間が長期化するだけでなく、手戻りが発生した際のリスクも大きくなります。

まずは、導入効果が出やすく、かつ関係者の協力が得やすい領域を選定し、短期間で成功事例を作ることが重要です。

その小さな成功体験が、他の部門への展開に向けた強力な推進力となります。

スモールスタートのアプローチには、以下のような利点があります。

| 利点 | 詳細 |

|---|---|

| 早期の価値実現 | 短期間(例: 3ヶ月)で成果を出し、投資対効果を実感しやすい |

| リスクの低減 | 問題が発生しても影響範囲を限定でき、軌道修正が容易 |

| ノウハウの蓄積 | 小規模な導入を通じて、自社に合った開発・運用方法を学べる |

| 社内の理解促進 | 具体的な成功事例を示すことで、他部門の協力や予算獲得がしやすくなる |

最初のテーマとしては、比較的データが整備されており、課題意識が高い財務部門の予算管理や、営業部門の売上分析などがオススメです。

導入目的と対象領域が決まったら、次に行うのがSACとデータソースを接続し、分析の土台となる環境を構築する技術的なステップです。

このステップでは、主に情報システム部門が中心となり、分析対象となるデータがどこに、どのような形式で存在するのかを正確に把握し、SACへの接続方法を設計します。

S/4HANAとのライブ接続を行うのか、他のシステムからデータをインポートするのか、その選択によってアーキテクチャは大きく変わります。

また、誰がどのデータにアクセスできるのか、という権限管理の設計も、セキュリティを担保する上で非常に重要です。

環境構築における主なタスクは、以下の通りです。

- データソースの特定と接続設計:S/4HANA, BW/4HANA, Salesforce, etc.

- ライブ接続 or インポート接続の選択

- データモデリング:分析しやすいようにデータを加工・整理

- 計算項目や階層の定義

- 権限設定:ロール(役割)に基づいたアクセス制御

- フォルダやモデル単位での閲覧・更新権限の設定

このデータ基盤の設計が、後の分析のパフォーマンスや拡張性に大きく影響するため、専門知識を持つパートナーと協力しながら、慎重に進める必要があります。

ツールを導入し、ダッシュボードを構築しても、それらが実際に業務の中で使われなければ意味がありません。

導入を真の成功に導くための最後のステップは、ユーザーへのトレーニングと、継続的な利用を促すための定着化支援です。

ツールの使い方を教えるだけでなく、「このダッシュボードをどう見れば、自分の仕事に役立つのか」という活用シナリオを具体的に示すことが重要です。

また、導入後も定期的に勉強会を開催したり、社内に質問できる窓口を設けたりすることで、ユーザーの不安を解消し、データ活用の文化を組織に根付かせていく必要があります。

効果的な定着化支援の施策例を以下に示します。

- 役割別トレーニングの実施:閲覧者向け、作成者向けに分けた研修

- 活用事例の共有会:成功している部署の活用方法を全社に共有

- ヘルプデスクの設置:操作方法に関する問い合わせに対応する社内窓口

- 利用状況のモニタリング:利用が少ないユーザーへのフォローアップを行う

データ活用は一度きりのプロジェクトではなく、継続的な旅のようなものです。

地道な定着化活動こそが、SACの価値を最大化し、組織をデータドリブンな文化へと変革させる原動力となります。

まとめ

この記事では、SAP Analytics Cloud(SAC)について、そのコア機能から他のBIツールとの比較、具体的な導入事例、そして成功のための導入ステップまでを網羅的に解説しました。

SACは単なるデータの可視化ツールではなく、BI、計画、予測分析を単一のプラットフォームに統合したソリューションです。

特にSAP S/4HANAとのシームレスなライブ接続は、他のツールにはない決定的な優位性であり、リアルタイム経営の実現を強力に支援します。

重要なポイントは、ツールを導入すること自体が目的ではない、ということです。

自社の経営課題を解決するためにSACをどう活用するのか、という明確なビジョンを持ち、スモールスタートで着実に成功体験を積み重ねていくことが、導入を成功に導く鍵となります。

この記事が、あなたの会社やクライアントのデータ活用レベルを次のステージへと引き上げるための一助となれば幸いです。

SAPフリーランスの新着案件

FI

【エネルギー会社向けFI運用保守】東京都/問い合わせ・障害対応、法改正対応

- ~950,000円 / 月

- 東京都

- 運用・保守

- 稼働率:

- 100%

- 作業内容:

- 大手エネルギー会社様の基幹システムであるSAP S/4HANAの安定稼働を支える重要な運用保守案件です。

主にSAP FIモジュール(GL/AP/AR/CM)を中心とした機能保守を担当していただきます。

法改正対応、仕様変更対応、ユーザーからの問い合わせ対応など、幅広い保守業務を通じてクライアントのビジネス継続に貢献することがミッションです。

ご自身の専門性とコミュニケーション能力を活かし、クライアントを能動的にサポートしていただきます。

主な業務内容:

- エンドユーザ様からの問い合わせ対応、障害対応

- SAPシステムの仕様変更対応、機能改善対応

- 法改正に伴うシステム対応、設定変更

BASIS

その他

【大手エネルギー会社/BASISとJP1の運用】東京都/運用保守・BASIS業務

- ~950,000円 / 月

- 東京都

- 運用・保守

- 稼働率:

- 100%

- 作業内容:

- 大手エネルギー会社における基幹システム、SAP S/4HANA(RISE with SAP)環境の安定稼働を支える重要な運用保守案件です。

このプロジェクトでは、主にバッチ処理管理ツールであるJP1の運用保守業務を担当していただきます。

SAP S/4HANAのBASIS領域に関しても、保守業務の担当者として、システム基盤の健全性を維持する役割を担っていただきます。

JP1のスキルを最優先としつつ、BASISの知識も活かしながら、システムの運用をサポートしていただきます。

主な業務内容:

- JP1ジョブの運用、監視、および障害発生時の一次対応

- スケジュール変更に伴うJP1ジョブの新規作成および修正対応

- SAP S/4HANA(RISE with SAP)環境におけるBASIS保守業務

CO

【医薬業界/次期基幹システム構築(CO)】高田馬場+九段下・リモート併用/管理会計コンサルタント

- ~1,300,000円 / 月

- 東京都

- 要件定義, 設計

- 稼働率:

- 100%

- 作業内容:

- 医薬業界における次期基幹システム構築を目的とした、S/4HANA移行プロジェクトです。

現行のSAP ERP 6.0(販売管理、在庫・購買管理、生産管理、会計、原価管理)からS/4HANAへの刷新を実施します。

Greenfield(新規刷新と既存業務フローの見直し)のアプローチを採用し、2028年1月の本番稼働を目指します。

フリーランスのSAPコンサルタントとして、主に管理会計領域における要件定義、設計フェーズを担当していただきます。

主な業務内容:

- 管理会計(CO)領域におけるシステム機能要件の検討および整理

- 顧客との対話を通じたシステム化要件の詳細化とドキュメント作成

- PL/BS/CFの単体・連結レポート要件に基づいたデータ要件の定義

MM

SD

【SAP保守運用支援(SD, MM)】静岡県浜松市/リモート併用/保守運用支援

- ~1,400,000円 / 月

- 静岡県

- 運用・保守

- 稼働率:

- 100%

- 作業内容:

- SAPの保守運用支援プロジェクトにご参画いただきます。

高度なIT戦略立案フェーズではなく、現場の課題解決を着実に実行するメンバーとしての役割が期待されます。

社員の方のリードのもと、主体的に業務を遂行(自走)できる方、または各モジュール領域のコンサルタントとして一人称で運用・維持管理ができる方を募集しています。

ユーザーからの問い合わせ対応、見積作成、テスト推進など、具体的な保守運用支援業務を担当していただきます。

主な業務内容:

- ユーザーからの問い合わせ対応、トラブルシューティング、要望ヒアリング

- 見積作成、WBS策定、スケジュール管理

- 受け入れテストの計画、実施、検証

FI

【基幹システム刷新(S/4HANA FI/BTP)】東京・二子玉川(リモート併用)/移行推進サブリード

- ~1,450,000円 / 月

- 東京都

- 要件定義, その他

- 稼働率:

- 100%

- 作業内容:

- 大手企業様の基幹システムをSAP S/4HANAへ刷新する大規模プロジェクトです。

このプロジェクトにおいて、SAP FIモジュールとBTPアドオンを中心とした移行推進チームのサブリードとしてご活躍いただきます。

自ら主体的に動き、移行方針書や移行計画書のドラフト作成からクライアントとのセッションを主導し、合意形成までの一連のプロセスを担当していただきます。

主な業務内容:

- 移行推進チームのサブリード業務

- 移行方針書、移行計画書など、各種ドキュメントの作成とクライアントへの提案

- クライアントおよび関連チームとの調整、合意形成の推進

- FIモジュールおよびBTPアドオンに関する課題解決のサポート

CO

FI

【販社受発注システム再構築(CO/FI)】神奈川・川崎(リモート併用)/構想策定・効果算定

- ~1,700,000円 / 月

- 神奈川県

- 要件定義

- 稼働率:

- 100%

- 作業内容:

- 販社(販売会社)における受発注システムの再構築構想を策定する、極めて重要な最上流フェーズの案件です。

この構想フェーズでは、最適なSAPソリューション選定に向けたインプット情報を作成することが主要なミッションとなります。

具体的には、概算費用と効果を試算するためのモデル作成、そして会計領域を中心とした施策検討を実施します。

特に顧客別・商品別収益分析(CO)の施策やToBe像を確立するため、CO/FIの知見が不可欠となるポジションを担当していただきます。

主な業務内容:

- 施策別効果分析モデルの作成(業務削減、人件費、運転資本などの定量化)

- 業務/IT統合の観点を取り入れた改革シナリオの立案

- 経営層向けの説明資料(ROI/Payback試算を含む構想報告書)の作成支援

- 現行業務工数ヒアリング、帳票/IF数集計

- 会計領域の施策検討(顧客別、商品別収益分析(CO)のToBe設計およびデータ連携方式検討)

MM

【ECC→S4HANA移行(MM)】東京都/リモート併用/グローバルテンプレート構築・展開

- ~1,450,000円 / 月

- 東京都

- 要件定義, 設計

- 稼働率:

- 100%

- 作業内容:

- ECCからS/4HANAへの移行に伴う、グローバルテンプレートの構築・展開プロジェクトです。

パイロット拠点のテストフェーズ完了に伴い、東南アジア、インド、UAEへの次拠点展開と、中国、ヨーロッパ、アフリカ、北米への次々拠点展開を並行して進めていきます。

本案件では、MM領域のコンサルタントとして、テンプレート導入における要件定義や設計、テスト推進などを担当していただきます。

主な業務内容:

- コンフィグ要件定義、および設定担当者への説明・レビュー

- アドオン要件定義(特に帳票関連)、および設計者への説明・レビュー

- 結合テスト、ウォークスルーテストシナリオの検討

- 発生する個別課題の検討および解決推進

- 顧客(情報システム部門)との直接の調整・フェーシング

FI

【ECC→S4HANA移行(FI/会計帳票)】東京都/リモート併用/アドオン帳票リバースエンジニアリング

- ~1,150,000円 / 月

- 東京都

- 設計

- 稼働率:

- 100%

- 作業内容:

- ECC6.0からS/4HANAへの移行プロジェクトです。

設計書が存在しない現行のアドオン帳票(約46本)について、リバースエンジニアリングを実施し、S/4HANAでの実装に向けた基本設計書の新規作成を行います。

本案件では、会計帳票チームのサブリードとして、経理ユーザーとの要件ヒアリング、基本設計、開発チーム(別チーム)への説明、成果物レビュー、チームの進捗・課題管理などを担当していただきます。

主な業務内容:

- 現行アドオン帳票のリバースエンジニアリングによる基本設計書作成

- 顧客(経理ユーザー)への要件ヒアリング、仕様調整

- 開発チームへの設計詳細説明、および開発成果物のレビュー

- 帳票チームのサブリード業務(各帳票の進捗状況把握、課題管理)

- タスク遂行に関するスケジュール調整、要員アサインの調整

- 顧客IT部門担当との進め方や品質管理に関するコミュニケーション

MM

SD

【貴金属リサイクル業 SAP保守(MM/SD/ABAP)】東京都/リモート併用/保守・ユーザー対応

- ~1,100,000円 / 月

- 東京都

- 開発(ABAP/Fiori), 運用・保守

- 稼働率:

- 100%

- 作業内容:

- 貴金属リサイクル業のクライアントにおけるSAP保守プロジェクトです。

ロジモジュール(MM, SD)の保守をご担当いただきます。

アドオンの作りこみが多い環境であり、ドキュメント類の整備が不十分なためABAPスキルが必須となります。

主に、ユーザーからの問い合わせ対応や調査、プログラム改修などを担当していただきます。

主な業務内容:

- ロジモジュール(MM, SD)の保守業務

- ユーザーからの問い合わせ対応・調査

- アドオンプログラムの改修・開発

MM

SD

【電気通信 子会社統合(SD/MM移行)】東京(リモート併用)/データ移行・開発

- ~1,100,000円 / 月

- 東京都

- 開発(ABAP/Fiori)

- 稼働率:

- 100%

- 作業内容:

- 電気通信事業における子会社統合に伴い、SAPシステム(ロジスティクス領域)の移行プロジェクトが進行中です。

本ポジションでは、資材マスタのデータ移行を軸に、移行リハーサル、本番稼働フォロー、既存プログラムの改修など、移行・開発業務全般をご担当いただきます。

ロジ領域の組織カスタマイズ経験とABAPスキルの両方を活かせる、技術的にチャレンジングな役割です。

主な業務内容:

- 資材マスタデータ移行、およびデータマッピング

- 移行リハーサル、走行試験の実施支援

- 本番稼働のフォローアップ

- 既存プログラムの改修、およびパフォーマンスチューニング